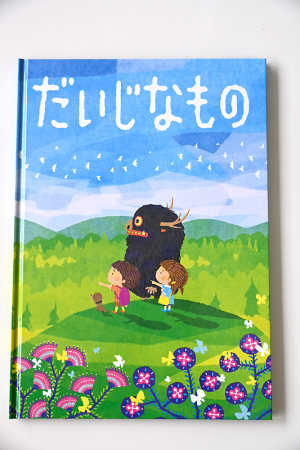

日頃からの備え 考える機会に 市立図書館で読み聞かせ披露 県の復興教育 絵本第3弾 『だいじなもの』発刊(別写真あり)

令和6年3月24日付 7面

県教育委員会はこのほど、「いわての復興教育」絵本の第3弾『だいじなもの』を発刊した。「困ったときのために備えること」の大切さをテーマに、不思議な世界に迷い込んだ主人公たちが助け合いながら困難を乗り越え、家に帰るまでの冒険を描いた物語で、23日には大船渡市立図書館の「おはなしパレード」で読み聞かせが披露された。県教委では絵本を通じ、子どもたちに日頃からの備えを考えてもらいたいとしている。 (三浦佳恵)

「そなえる」をテーマにした『だいじなもの』

県教委は、平成23年に発生した東日本大震災津波を受け、震災津波の教訓を三つの教育的価値「いきる・かかわる・そなえる」に位置付けた「いわての復興教育」を24年度から展開。復興教育絵本は、就学前から三つの教育的価値を育て、郷土の復興・発展を支える〝ひとづくり〟を目指し、令和3年度から制作している。

第1弾は教育的価値の「いきる」を主題とした『てとてをつないで』、第2弾は「かかわる」を理解してもらおうと『みんながいるから』を発刊。第3弾の『だいじなもの』は、「そなえる」をテーマにした。

『だいじなもの』の主人公は、「のんくん」と「みーたん」の2人。ある日、穴に落ちたのんくんの飼い犬を追って、2人は不思議な世界に迷い込んでしまう。

そこで2人が出会ったのは、森の守り神「ごんごん」。2人はごんごんとともに助け合い、不安や空腹、寒さなどを乗り越えながら家を目指す。元に戻った2人は、不思議な世界での経験や教訓から、「困ったときにあるといい大事なもの」について考える。

かわいらしいイラストと、鮮やかな色使いにより、不思議な世界で繰り広げられる物語を表現。県教委によると、ごんごんは郷土芸能で親しまれている権現様や鹿踊り、童話作家・宮沢賢治の世界をモデルにしたという。

絵本の最後には防災品の一例を示し、保護者や教職員らに子どもと一緒に日頃からの備えを考える機会を提供。「自分にとっての『だいじなもの』を心の宝物にして、幸せな人生を歩んでいってくれることを願っています」など、子どもへのメッセージも添えている。

23日のおはなしパレードでは、担当したNPO法人おはなしころりんの江刺由紀子理事長が、『だいじなもの』を子どもたちに披露。江刺理事長は絵本の紹介後、「大きな困ったことが起こる前に、飲み物や食べ物、暖かい服を用意した方がいいというお話でした」と述べ、子どもたちに防災を考える絵本であることを示した。

大森彩朝ちゃん(猪川こども園年長児)は同園でこの絵本を知ったといい、「読み聞かせは楽しかった。食料や水とか、いっぱい大事なものがあった」と、兄の識仁さん(猪川小3年)は「初めて知った話だったけど、防災の絵本だと分かった。暖かい服や水などを持っていた方がいいと思った」と話していた。

絵本はA4判、32㌻、上製本仕様。1万2500部を県内の就学前施設や生涯学習施設、各学校、読書ボランティアなど約3000カ所に配布し、県ホームページに公開した。同法人では4月以降、小学校などでも紹介し、絵本カーで貸し出しも行うという。