「ドクターカー」運用前に訓練 16日から大船渡市と住田町でスタート 大船渡病院と消防本部 速やかな治療へ流れ確認(別写真あり)

令和6年4月10日付 1面

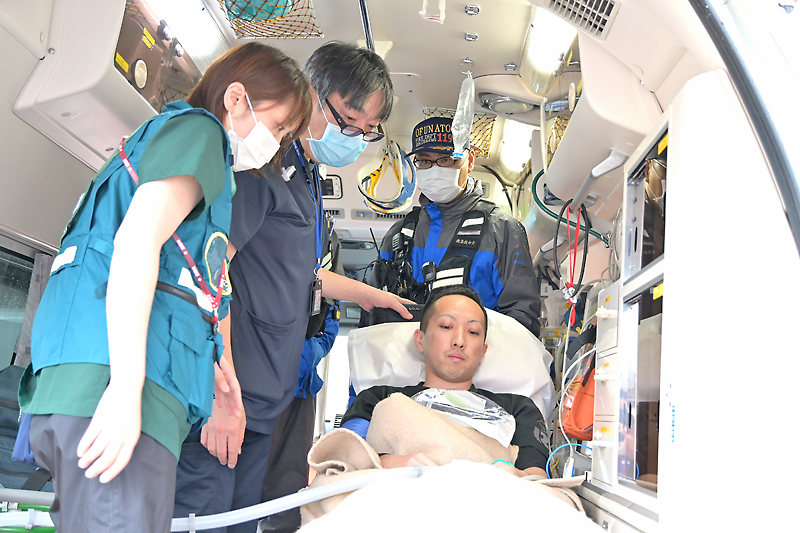

大船渡市の県立大船渡病院(中野達也院長)による救命救急用「ドクターカー」の試験運行は16日(火)、同市と住田町でスタートする。これを前にした9日、同院救命救急センター(横沢友樹センター長)と大船渡地区消防組合消防本部(管野賢消防長)による訓練が行われ、関係者らがドクターカー要請から救急車との合流、診療、帰院までの一連の流れを確認。速やかな治療に向けた改善点も洗い出しながら、1週間後の運行に備えた。(三浦佳恵)

ドクターカーは、緊急度、重症度の高い患者を病院外で診療するため、必要な医療機器や医薬品などを積み、医師が搭乗する緊急自動車。同院では今回、患者搬送を行わず、医師、看護師、治療に必要な医療機器と医薬品を現場に派遣する「ラピッド・ドクターカー方針」を採用した。

同院の災害用緊急車両・DMATカーを用い、救命救急センターの医師と看護師、運転手の3人が乗車。「呼吸困難・呼吸が苦しい」「大量に出血が続いている」「閉じ込めや挟まれ等、救出に時間を要する場合」といった基準に合致した症例時に、消防指令センターが要請して出動する。

ドクターカーと救急車は、救急現場や対象地域の計55カ所に設けた「ドッキングポイント」で合流。医師と看護師は救急車に乗り込み、診療をしながら病院へ向かう。

今回の訓練は、運行を前に病院と消防の連携体制構築を図ろうと実施。救命救急センターや同組合、大船渡市、住田町、陸前高田市消防本部の関係者ら約60人が参加した。

盛町の大船渡市防災センターと赤崎町内を会場に展開し、同センターでは消防関係者らが見学。訓練では、呼吸困難や交通事故などの3症例を想定し、出動要請時における消防指令センターとの通信、救急車との合流から病院搬送までの流れを実践した。

このうち、交通事故の想定では、指令センター側が現状を踏まえてドッキングポイントを変更する場面も。それぞれ臨機応変に対応しながら訓練を進めた。

参加者らは、一つの症例ごとに振り返りを行い、課題、改善点、気になった点などを情報共有。「ポイントでの到着時間と搬送開始時間を記録してほしい」「救急車に対応していない資機材の情報共有を」「救助事案の際には、ヘルメットなどを装備して出動を」などの意見が出された。そのうえで、それぞれの役割を改めて確認し、スムーズにドクターカーを運行できるよう気持ちを一つにした。

3回目の振り返りで、大船渡地区消防組合消防本部の新沼晃消防課長は「16日から運用を開始するが、これからも問題点や課題が出てくる。消防や救命救急センターと調整を行い、継続して訓練をしていきたい」と述べた。

横沢センター長は「イメージ通りにでき、問題なく運行開始ができそうだと感じた。運行をしていきながら、より良い体制づくりを図っていきたい」と話していた。

ドクターカーは当面の間、16日からの毎週火・木・金曜日、午前9時~午後5時の要請に応じて出動。消防指令センターからの要請に応じ、住民からの直接要請は対象外となる。