県立高校 今後の在り方は 県教委の「中間まとめ」巡り意見交換 大船渡で 気仙などの出席者ら学科等の配置維持など求める

令和6年5月23日付 1面

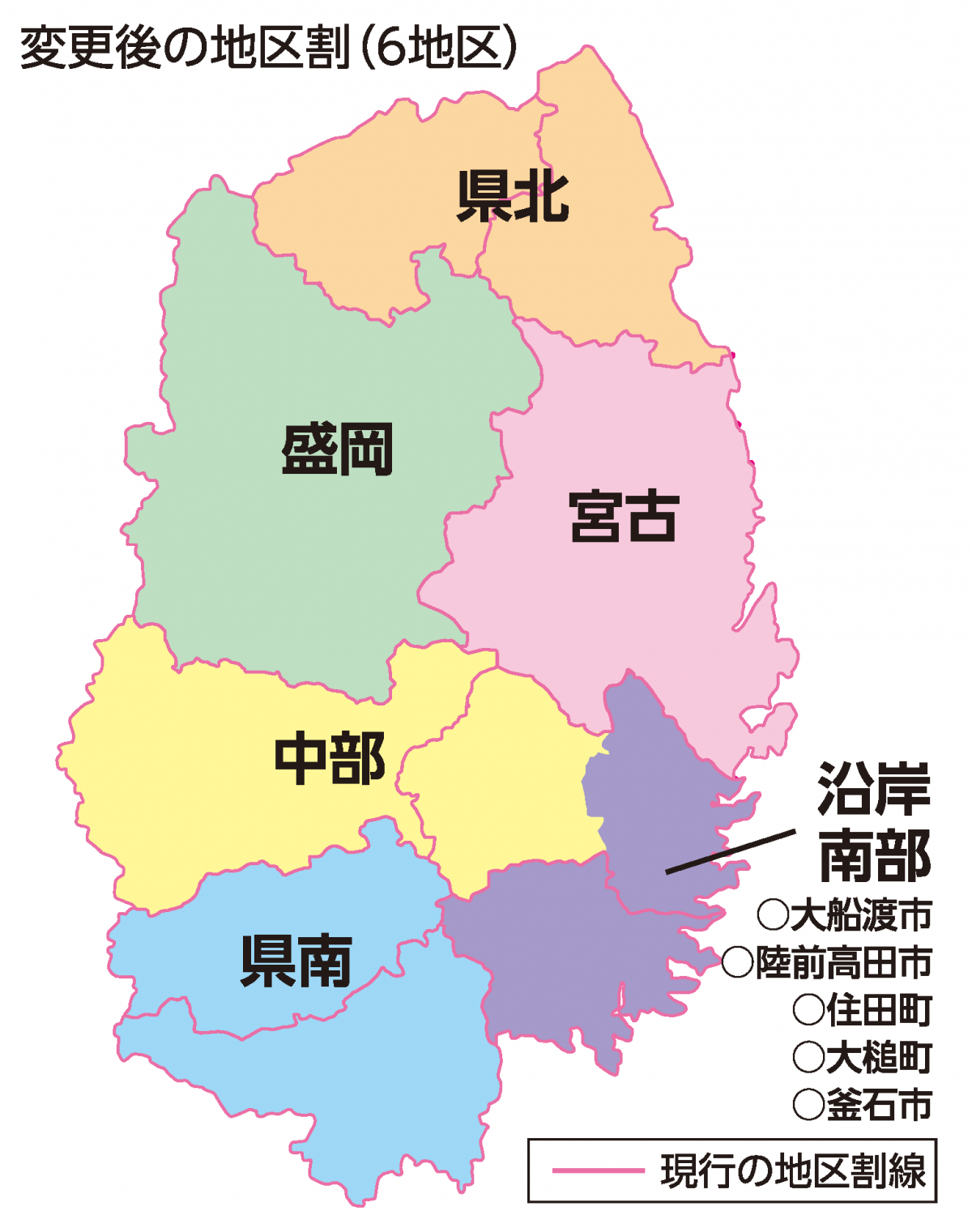

県教育委員会は21日、大船渡市三陸町越喜来の三陸公民館で「県立高等学校教育の在り方に関する地区別懇談会」を開いた。県教委が示した「県立高等学校教育の在り方中間まとめ」を巡り、気仙3市町などの出席者らが意見を交わした。中間まとめでは、県立高校や学科の配置、学級数を調整する際の区域「地区割」を、気仙を含む沿岸南部など6地区(別表参照)に見直すことをはじめ、普通校、専門校、定時制等の現状と課題解決の方向性などを盛り込んでいる。出席者らは、沿岸地域の高校や学科配置の維持、教育環境の向上などを求めた。(三浦佳恵)

県教委では、平成28年度からを期間とする「新たな県立高等学校再編計画」が令和7年度に終期を迎えるため、次期計画の土台となる県立高校教育の在り方(長期ビジョン)を検討している。今年3月には、県立高校教育の基本的な考え方などを取りまとめた「中間まとめ」を策定した。

懇談会は、この中間まとめを踏まえて県内各地区の各界代表者らから意見を聴取しようと、県内6地区8会場で開催。三陸公民館での懇談会には、気仙3市町と釜石市、大槌町の首長、教育長、産業団体、PTAなどの代表、県教委事務局職員ら50人余りが出席した。

同事務局の坂本美知治教育次長兼学校教育室長のあいさつに続き、出席者らに中間まとめの概要が示された。

県内では少子化、人口減少が進み、今年3月に県内の中学校を卒業した生徒数は9967人と、初めて1万人台を割り込んだ。13年後の令和19年には6264人にまで減少する試算で、県教委では今後の高校教育には地域や地域産業を担う人材育成、多様な学習機会の提供、学力向上などの対応が求められているとしている。

中間まとめでは、こうした状況を踏まえて▽持続可能な社会の創り手となる人材の育成▽高校の多様化に対応、各自の希望する進路の実現▽教育の質の保証、教育の機会の保障──など、五つの基本的な考え方を設定。今後における県立高校の学びの在り方、配置の考え方、充実に向けた方策を示した。

このうち、地区割は現在、▽盛岡▽岩手中部▽胆江▽両盤▽気仙▽釜石・遠野▽宮古▽久慈▽二戸──の9ブロック。これを、交通網の発達を考慮した広域化や、専門的な学びの多様性を確保するための配置検討などを考慮し、▽盛岡▽中部▽県南▽沿岸南部▽宮古▽県北──の6地区に見直す。今後は、「専門学科・総合学科は配置バランスを考えた広域での再編を検討」「統合は遠隔教育を併用した校舎制などの新たな方策を検討」といった方向性に沿って進めていく考えだ。

気仙3市町は、釜石市、大槌町とともに沿岸南部地区を構成。5年度時点で全日制は高田、大船渡、大船渡東、住田、釜石、釜石商工、大槌の7校、定時制は大船渡と釜石の2校が配置されている。

学びの在り方のうち、普通校は「小規模校における教育の質確保、進学希望が多い学校では、その実現に必要な学力育成などが課題」として、その解決に向け、教育課程の編成・実施や教育活動の特色化・魅力化などに向けた取り組みの検討などを行う。

農業や水産、商業、工業、家庭などを学ぶ専門校では、「定員充足率が低い学科もあり、地域の産業構造やニーズに合った学科編成、学びの内容など状況の精査等が必要」とし、産業振興の方向性、地域が必要とする人材育成を見据えた学科編成や学びの在り方検討などを進める。

定時制・通信制には、学校不適応の生徒や中途退学者を受け入れるなどの新たな意義も生じている。今後は、求められる役割の変化や全日制高校の再編整備の動きも考慮しながら、在り方を考えていく。

懇談で、気仙の関係者からは、「気仙は専門学科の全てがあり、地区外への流出が比較的少ないが、どこも定員割れ。工夫をしながら維持を」「中山間地域から学校がなくなると、人口減少が進む。特例校の対象を柔軟にしたり、校舎制をとるなどし、地域からなくさないようにしてほしい」「最低限の普通科、専門学科、定時制は維持してもらいたい」といった声が寄せられた。

このほか、地域や民間企業との連携強化、岩手ならではの特色ある教育、子どもの意思を尊重する必要性、医師確保を見据えた教育環境の整備なども求められた。

県教委は、各会場での懇談会の意見を踏まえながら検討を進め、県民からの意見聴取も計画。本年度末までに長期ビジョンを策定することとしている。