視点・大船渡市スポーツ施設整備基本計画の中間見直し案㊤ 市民体育館の建て替え方針──

令和6年6月11日付 1面

〝高台移転〟どう描くか 震災13年3カ月 新たな防災の針路に

大船渡市が4日の市議会全員協議会で示した、スポーツ施設整備基本計画の中間見直し案。市民体育館や市営球場をはじめとした主要施設の将来像を示すだけでなく、東日本大震災の復旧・復興事業が進められた地域の利活用や、さらなる災害に備える防災体制に一石を投じるものとなっている。震災から、きょうで13年3カ月。人口減少が進み、財政運営が厳しさを増す中、何を考えるべきか。さまざまな角度から発言が相次いだ議会議論を振り返りながら考えたい。(佐藤 壮)

東日本大震災で被災し、復旧整備から10年を迎えた市民体育館

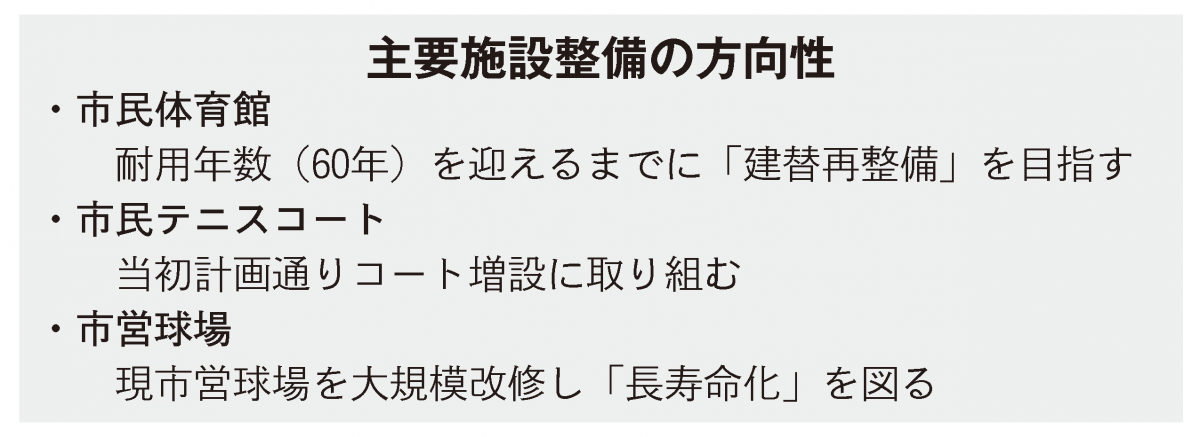

今回示された見直し案のポイントは、大きく三つある=別掲参照。現行計画で市民体育館は「長寿命化」「将来的な建替再整備について検討する」とし、市営球場は「建替再整備」としてきた。現実的に市営球場と市民体育館双方の新たな整備は難しく、将来の必要性を踏まえたうえで、建て替えは市民体育館が優先される内容となった。

同館は昭和53年の整備から築45年が経過し、耐用年数60年までは15年を残す。市内スポーツ施設では最も多くの利用があり、令和4年度も約5万6000人が利用。一方、他自治体の体育館と比較すると、競技場が狭く、観客席数が少ない。シャワー施設やトレーニングルームが無く、施設がバリアフリー化されていないなど、機能性や利便性が高いとは言えない。

さらに、競技によっては県大会規模の開催は可能ではあるが、アリーナ規模や付帯設備の不備で十分に対応できておらず、長年充実が求められていた。

盛川近くに位置する同館は、平成23年の震災時は、床面から2・5㍍の高さまで津波が押し寄せ、建物内外が損傷した。復旧工事を経て、同26年5月末に供用開始となった。その後も、空調設備整備など、機能改修を重ねてきた。

利用頻度やスポーツ施設としての機能強化を見据えた整備だけでなく、今回の見直し案では、防災面でも建て替えの必要性に触れている。現状について「津波・河川浸水想定区域内で、有事の際に防災拠点として活用できない」とある。

そのうえで、現計画中における建て替えに向けた動きに関しては「自然災害の多発に対応し得るよう、防災拠点としての機能を兼ね備えた施設を目指し、施設・設備の詳細について計画後期において引き続き検討する」としている。

◇

「市民体育館の建て替えを第一に考えるべきでは」「全天候型対応の施設は必要。今は、プロバスケットボールの試合は呼べない」。全員協議会では、市民体育館の方向性に関し、目立った異論はなかった。

議員の一人は、建て替え場所を追及。市側は「浸水区域外の高台を条件とし、比較的アクセスが良く、市有地であることを考えながら候補地を絞りたい」と答弁した。

また、 「総合運動公園構想があった猪川・長洞地区は、候補地に当たらないのか」との再質問には「候補地の一つとして、検討を進めたい」と語った。

同地区は、震災後、市内最大の応急仮設住宅が整備され、被災者の生活拠点となった。一方、浸水想定域から離れた場所ゆえに、津波襲来時に徒歩で避難する場所としてはなじまない。

体育館に防災拠点としての機能を兼ね備えるならば、大船渡市における今の防災体制において何が不足し、今後、どのような整備が求められるのかを考えなければならない。

主要施設が移ることで、まちのあり方も変わる。スポーツ施設にとどまらず、幅広い視点を踏まえ、将来を見据えた利便性も考慮しなければならない。

市民体育館と同じ盛町にある市役所庁舎は昭和45年に整備され、築50年を過ぎた。新庁舎の整備に係る経費の財源確保に向け、当局は市庁舎整備基金を設置し、積み立てを進めている。

行政系の施設も、防災機能のさらなる充実は欠かせない。施設、地域の役割分担や連携を丁寧に考え、適正な投資規模や、整備のあり方をまとめる必要性も浮かび上がる。

◇

仮に、見直し案通りに計画が改訂されても、市民体育館の建て替えは確約されたものではない。次期計画策定時に「整備は難しい」となるかもしれない──。今回の中間見直し案で市営球場の建て替えが〝覆された〟ことからも、実現性への不安は否めない。

長期的な取り組みとなる中、市民の期待を失望に変えないための姿勢も求められる。市庁舎整備と同様に基金を設けたり、準備・検討を進める明確な担当係の立ち上げなど、目に見える動きを進められるか。

建て替えに向けた財政見通しを明示していくことも求められる。課題は多いが、持続可能なまちづくりを進める一つのきっかけとも言える。