視点・大船渡市スポーツ施設整備基本計画の中間見直し案㊥市営球場 現地で「大規模改修」

令和6年6月12日付 1面

方針転換で課題浮き彫り 地域や各種団体との合意形成も

4日の市議会全員協議会で厳しい発言が相次いだのは、60年前の昭和39年に整備された市営球場の方向性だった。終了後、議員の一人は「進め方が悪い」と、吐き捨てるように語った。

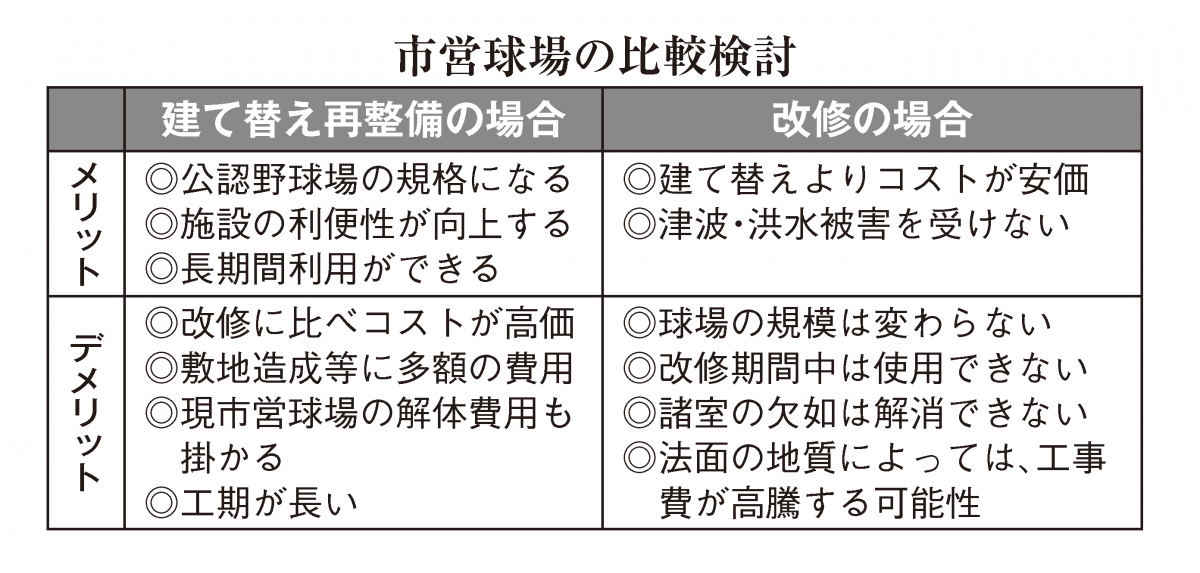

現計画では、耐用年数60年を超えるなどの現状を踏まえ「建替再整備」としている。今回の見直し案では「建替再整備から大規模改修による長寿命化へ適用手法を変更する」と記された。

◇

複数の議員が、新球場断念の〝失望〟を巡り、論戦を交わした。

「市民の声が入っていないのでは。スポーツ協会とのコミュニケーションがないのでは」。議員の一人は、こう指摘した。

同協会は先月29日、スポーツ施設の計画的な整備に向けた要望書を市に提出。市営球場は「新設整備及び大規模改修」と記している。

また、加盟団体である市野球協会は、昨年度の総会で市営球場に関する説明の時間を設けた。そのうえで、関係者らが新球場の設置に向けて活動を盛り上げていく意識を一つにした。

「中赤崎は震災での甚大な被災を受け、協議を重ね、野球場を中心としたスポーツ交流広場といった土地利用計画方針の下で、まちづくりをしてきた」。全員協議会では、特定地区の意向も注目された。

市は平成30年に開催した中赤崎地区の被災跡地利用に関する懇談会で、地域との協働検討を踏まえ、スポーツ交流ゾーンなどとして活用する方針を示した。現計画では、整備候補地の一つに挙げられている。

地元住民組織がまとめた「中赤崎まちづくり構想」でも、暫定的に多目的広場として利用し、長期的には「高校野球ができるような野球場整備」を目指す方向性が記されている。

令和3年、市は同地区に多目的広場を整備。クレー舗装を施した面積は120㍍四方で、周囲は駐車場利用などに対応する砂利舗装を行った。

コロナ禍での完成ではあったにせよ、多目的広場の利用は進んでいない。隣接する赤崎グラウンドでは、サッカーを中心とした幅広い世代の団体利用が目立つだけに、現状の閑散ぶりが際立つ。野球場をはじめとしたさらなる整備を心待ちにする住民要望は、容易に理解できる。

見直し案では、中赤崎地区の方向性も言及しているが「今後のあり方や有効活用を進める」と、新たな整備に関する直接的な表現はなかった。

◇

議員の発言は、関係団体や地域との調整不足を批判するだけではなかった。方針転換への評価や、現地に市営球場が残るのを望む住民意見も話題に上った。

見直し案では、競技人口の減少で将来ニーズが見通せず、稼働率が低い現状も指摘している。市野球協会の会員、野球スポ少の団員数は、震災前と比較し、半数以下になった。

市は、建替再整備の費用を27億円と試算し、改修でも整備内容によって7~16億円と想定。改修箇所にはコンクリート躯体やスコアボード、防球ネット、照明設備、内外野の舗装、フェンス、クラブハウスの新設などを挙げ、統合を控える末崎中の活用も考慮する。

議員からは「10億円もかかる改修ならば、やめた方がいい」「もう少し時間を要しても、硬式野球ができるものを」との発言も出た。

市側は、既存施設を踏まえた広域的な施設利用の観点も挙げる。答弁では「硬式野球の大会時は陸前高田、住田を使い、大船渡はサブグラウンド利用に加え、宿泊拠点にもなる」との考え方も示した。

一方、高円宮賜杯学童軟式野球大会県予選大会は、毎年市野球協会が主管し、今年の開会式(三陸総合運動公園)には選手だけでなく保護者を含め2000人規模の動員があった。少数ではあるが、冬場の温暖な環境を求めて、県内外の硬式野球部員が合宿で訪れ、市営球場で汗を流す。

長年の実績を基盤に、さらに振興を求めるか。または、現実を踏まえ、大きな歳出を避けるか──。老朽化や地元利用以外の観点も欠かせない。

◇

地区や関係団体の〝理想〟を実現しようとすれば、費用はかさむ。財政難といった課題とどうバランスを取りながら、施策を進めるか。これは、市営球場に限った問題ではない。近年、協働という言葉が盛んに用いられるようになった。見直しを進める中で、市政のあり方が問われる。