小中学校の人員確保を 対県要望で新規追加へ 不登校児童生徒の増加傾向受け

令和6年6月18日付 1面

大船渡市は、令和7年度予算編成を前にした対県要望で、不登校対策に係る人員確保を新規に盛り込む方針を固めた。市内の不登校児童・生徒数は増加傾向にあり、特に中学校では4年度に、小学校は5年度に大きく伸びた。現体制では不登校児童・生徒一人一人に応じた安定的・継続的な支援が難しくなることが予想され、充実の必要性などを訴える。(佐藤 壮)

文部科学省による「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、全国における小中学校の不登校児童生徒数は10年連続で増加。令和4年度は29万9048人と、過去最多となった。

市でも、不登校への対応として「大船渡モデル」を策定。実質的に昨年度から周知が広がり、魅力ある学校づくりや、分かりやすい授業、教育・相談体制の充実によって、不登校の未然防止を図っている。また、中学校全校への「心の教室相談員」配置や適応指導教室への教育相談員の配置なども通じ、早期発見、組織的早期対応に努めてきた。

それでも、全国的な傾向と同様に、不登校児童・生徒数が増えている。市教委によると、令和5年度は小学校が前年度比19人増の30人となった。中学校は4年度に同16人増の31人となり、5年度は同数だった。

小中学校とも、心理的、情緒的、身体的な理由、社会的要因・背景から登校しなかったり、したくてもできない状況にある児童生徒のうち、年度間に30日以上登校しなかった人数を集計。病気や経済的理由、新型コロナウイルスの感染回避(4年度まで)などは除いている。

増加の要因について、市教委では「大きく二つあるのではないか。1点目はコロナ禍における学校、家庭生活の変化による影響。さらに今般の『不登校の時期が休養や自分を見つめ直すことにつながる』といった不登校児童・生徒への考え方の変化も挙げられる」と分析。年度によって、学校ごとの数にはばらつきもあるという。

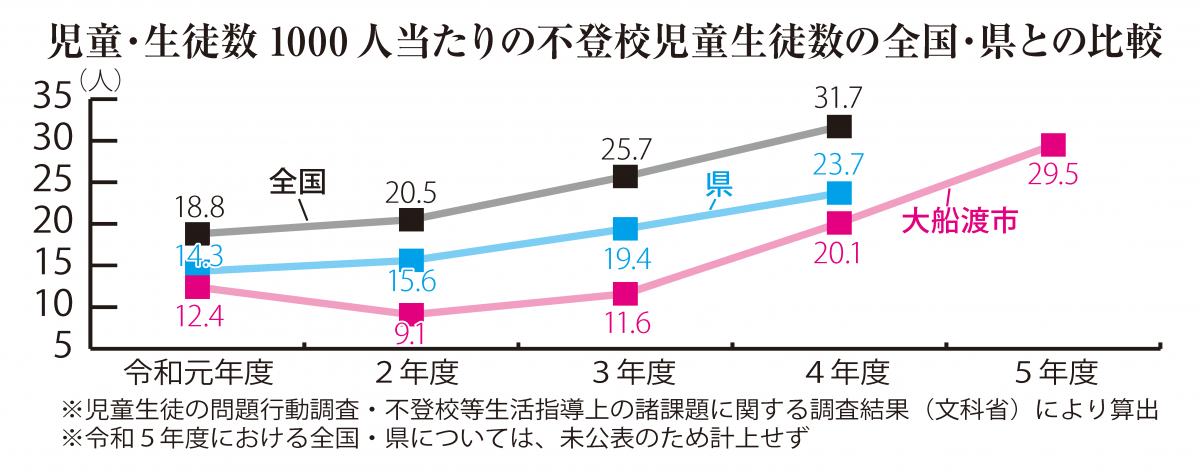

児童・生徒数1000人当たりの不登校児童・生徒数は、4年度までは全国・県の数値を下回っていたが、小学校の5年度数値は4年度の全国・県の数値を上回り、中学校では県の数値に並んだ。市内全体では児童・生徒数が減少している中で、不登校児童・生徒が増加しており、多様な学習機会確保や学びの質の向上に向け、対象児童・生徒への支援充実が急がれる。

また、いわゆる「別室登校」の児童生徒も増加。対応する教員の確保と教員の負担軽減が課題となっている。

これまで、課題校対応加配などの教員配置で学校運営をしてきたものの、市教委では「現体制のままでは、不登校児童・生徒等一人一人に応じた安定的・継続的な支援が、困難になることが懸念される」と指摘。要望では、「児童・生徒の個に応じた支援や、個別最適な学びを充実させるための人員確保配慮を」と求める方針。専門の人材確保にとどまらず、学校全体の教職員数を確保し、各種運営全般の対応充実を図る流れも見据える。

対県・対国要望は、次年度予算編成作業を前に、市が抱える諸課題の解決に向けた予算配分や事業実施を求めるもの。対県要望は15項目を予定し、新規項目は不登校対策に係る人員の確保の1項目。ILC早期実現や県立大船渡病院の医療体制の充実・強化、野生鳥獣被害対策、吉浜海岸の復旧整備、道路整備などの14項目は昨年度以前からの継続となる。要望は、7月11日(木)に大船渡市内で予定している。

一方、対国要望は12項目で調整。物価高騰の影響を受ける中小企業支援や東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出などで、すべて継続項目となる見込みだ。