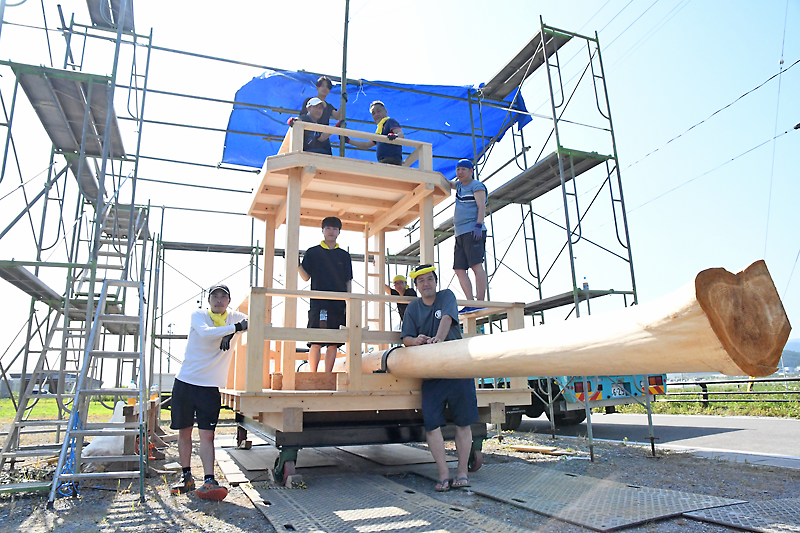

仲間が集まる目印に 駅前七夕祭組が山車を新調 あすの「うごく」で運行へ

令和6年8月6日付 7面

陸前高田市高田町の駅前七夕祭組(熊谷栄規代表)は、7日(水)に同町で開かれる「うごく七夕」まつりに合わせ、山車を新調した。東日本大震災でかつての山車を失ったあとも、毎年〝仮設の山車〟を運行し、先祖供養の思いをつないできた同祭組。昨年より一回り大きく、装飾も華やかになる「七夕さま」が、散り散りとなった祭組仲間が集まる目印となるよう願う。(阿部仁志)

うごく七夕は、盆の先祖供養のために江戸時代に始まったとされる同市の夏の伝統行事。東日本大震災前は、高田町内の11地区と米崎町沼田の計12の祭組が山車を運行し、旧JR陸前高田駅前から山側にのびる「駅通り」に集まるのが風物詩となっていた。

震災が発生した平成23年は、各祭組の山車が大津波により破損。昔から「七夕さま」と呼ばれ、地区民に親しまれていた駅前祭組の山車も被災し、修復不可能な状態となった。

多くの地区民が犠牲となり、残された人も住む場所がばらばらとなったが、その年の8月7日は、先祖の霊が帰ってくるときの目印とされるナンバン(赤い短冊を付けた竹飾り)を掲揚しようと、有志が駅通りに集まった。メンバーが手作りした小型の山車も用意し、慰霊と鎮魂の思いをささげながら運行。この形で「10年はやってみっぺ」と、祭組の存続を決めた。

駅前祭組は、町内会の解散後も20人ほどで山車造りを継続。その間、被災地支援に係る物資支援やボランティアの申し入れが各方面からあったが、すべて断った。大変な状況ではあったが、「自分たちの仏様のこと。自分たちでなんとかしたい」と、メンバーの意志は固かった。

震災から10年余りが経過し、昨年まで使ってきた山車が老朽化。これを受けて、今年新たに本格的な山車を造ることに決めた。旧町内会から「七夕を頑張る若者へ」と解散時に譲渡された会費と、毎年七夕で寄せられた祝儀など、これまで使わずにためてきた資金を使い、同市の㈱吉田建設に製造を依頼した。

新たな山車は、これまでの山車より一回り大きく、土台や柱にヒノキとケヤキ、かじ棒にスギを使用。震災前のものと比べ「高さは抑えたが、土台は同じくらいの広さ。太鼓が4台分乗り、大人は10人ぐらい乗っても大丈夫」とする。

メンバーらは、事前にみすや吹き流し、ぼんぼりなどの装飾品を準備。4日以降、飾り付け作業が急ピッチで進んでいる。

熊谷代表(57)は、昨年までの山車を〝仮設の山車〟と表現。「仮設住宅や仮設店舗がなくなった中、駅前にとってはこの山車が最後の仮設だった。14回目の夏で、やっと卒業できた」と喜びをかみしめる。

まつり当日は、震災前からの駅前のシンボルカラーである黄色のはちまきやタオルを身につけたメンバーらが山車を引き、中心市街地を周回。津波後に残った太鼓の音を響かせながら、山車をお披露目する。

「駅前の山車は今も動いている」と熊谷代表。震災後会えていない、駅前に住んでいた人たちへ「一緒に七夕さまを引きに来てほしい」と呼びかけている。

7日は、高田町内9祭組が山車を運行。運行時間は昼の部(午前9時~正午)と夜の部(午後5時~9時)があり、このうち昼の午前10時45分~11時30分と、夜の午後6時45分~7時30分は、まちなか広場前やアバッセたかた前を通る「七夕ロード」に山車が集結する。