被災後の歩み どう発信 2度の中止経て開催目指す「全国椿サミット」 再来年3月に向け準備本格化

令和6年8月11日付 1面

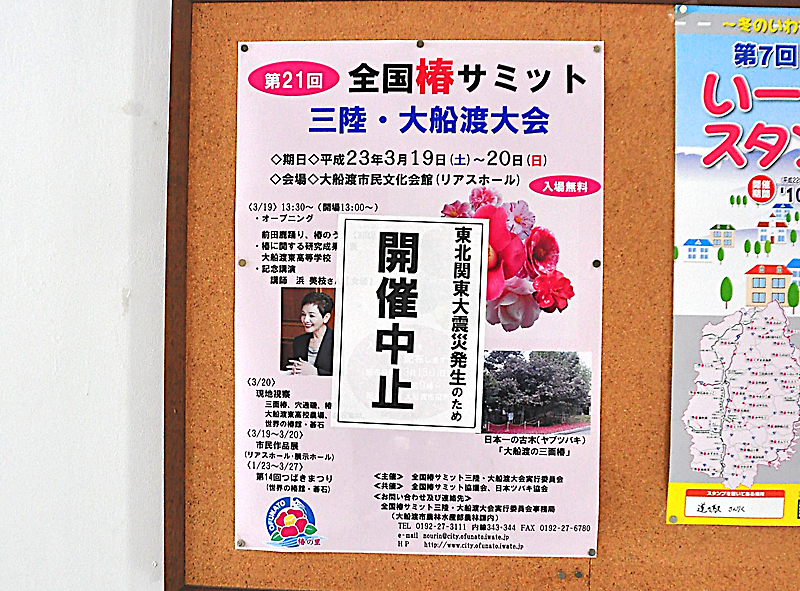

東日本大震災の発生から、きょう11日で13年5カ月を迎える。大船渡市は、発災年の平成23年と、コロナ禍の令和4年の各3月に開催を目指し、いずれも中止を余儀なくされた「全国椿サミット」に向けた準備を本格化させた。復興の姿を発信する意味合いも込めた令和4年の計画内容を参考にしながら、今後、調整が進む。発災15年のタイミングで、被災後のツバキにちなんだ取り組みを確かめ合い、市民も含めツバキへの関心を高める機会となるか。さまざまな思いが交錯する中、官民一体となった協働の動きがどのように展開されるか、注目される。(佐藤 壮)

きょう震災13年5カ月

全国椿サミットは、ツバキを自治体花木に指定している市町村等で組織する全国椿サミット協議会と、日本ツバキ協会との共催で、年1回開催。ツバキの魅力を再確認し、ツバキを生かした地域振興につなげようと、開催地の自治体・各種団体が中心となり準備、運営を進める。

市内では、平成12年に初開催。盛町のJAおおふなと会館を会場とし、「椿と人とまちづくり」をテーマとした全国交流フェスティバルには全国各団体の代表者や市民ら約800人が出席。地元の芸術・芸能団体がステージを飾り、大船渡農業高校(現・大船渡東高校)造園専門分会の生徒代表が校内研究の成果を披露するなど、成功を収めた。

三陸町との合併10年目に当たる平成23年3月に、2度目となる大船渡大会を計画。しかし、直前に震災が発生し、中止を余儀なくされた。復旧・復興事業を経て、震災発生から10年が過ぎた令和4年にも計画されたが、新型コロナウイルスの影響で断念した。

市内ではその後、ツバキに関する会議の場で〝再々挑戦〟が話題に出るようになった。今年3月に島根県松江市で開かれた椿サミット協議会で、令和8年の開催地として内定を得た。

これを受け、渕上清市長をトップとする実行委員会が先月発足。11月をめどに、開催期日や主会場等、大会骨子となる部分を決定する。

事業実施部会も設置し、大会テーマや方向性、催事内容、交流会、現地視察、関連事業などを検討。市民らとともに盛り上げていく形を目指し、市民や団体などの取り組みに対する支援の検討なども進める。

令和4年時に掲げたキャッチフレーズは「春来たる 復興の椿 心にも」。被災を乗り越えた姿を発信するとともに、多方面から寄せられた支援への感謝も込めて盛り上げていこうと準備を進めた。

中止を決めたタイミングは、開催予定日から2カ月を切った段階で、内容はほぼ固まっていた。今後は、当時の企画や準備体制を参考にしながら調整に入る方針。山田宏基農林水産部長は「開催まで2年もない状況。期間が短いということもある」と話す。

渕上市長は「復興の様子に加えて、新たに興ったツバキに関する産業や取り組みの成功事例、地場の事業も紹介しながら、これからどうあるべきかも踏まえ、プラスの部分を発信したい」と語る。

復旧・復興事業が収束し、大規模なイベントも少なくなっている中、全国から人々が集う機会として、観光面でも期待を集める。

一方、令和4年時にも「行政ばかりが動いているように見える」といった声があり、多くの市民・団体が持つ復興への思いやツバキ関連の発信、さまざまな文化を生かした〝おもてなし〟をどう組み合わせていくかが課題となる。

大船渡ツバキ協会の林田勲会長(75)は「震災後の応援への謝意を示す思いは大切だが、〝盛りだくさん〟になってもいけないのでは。三面椿について、その価値が分からない人は多い。ヤブツバキは、太平洋側でまとまった群落があるのは大船渡が北限で、そういった貴重性もあまり知られていない。ツバキに特化したサミットという原点も大事」と指摘する。

林田会長は、各種団体が復興支援の一環として行うツバキの植樹活動にも多く携わってきた。「植樹から10年が過ぎ、うまく育っているところもあるし、そうでないところもある。また、碁石椿園は状態が良くなっている。本当の復興の成果として、広く見てもらうことも重要ではないか」と語る。