つなぐ「只出おどり」 小友地区 来月の大祭に向け練習 震災後初披露 半世紀ぶりの演目も(動画、別写真あり)

令和6年9月22日付 7面

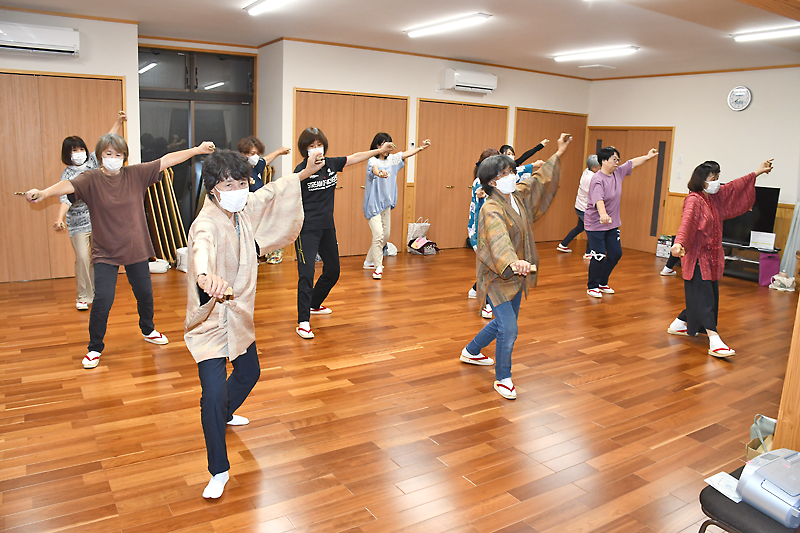

陸前高田市小友町の八幡神社(本多暁子宮司)の式年大祭は、10月5日(土)に行われる。新型コロナウイルス禍の影響で8年ぶりの挙行。参加する11祭組のうち、唯一、手踊りを奉納する只出祭組(戸羽伸一委員長)は、地元に伝わる「只出おどり」の2曲を披露する。同祭組の手踊り奉納は震災後初めてで、およそ半世紀ぶりに披露する演目も含まれている。踊り手の女性たちは「只出の伝統を受け継ごう」と特訓を重ねている。(高橋 信)

同神社の式年大祭は大祭実行委(及川常明委員長)が主催。無病息災、大漁・安全を祈願し、4年に1度執り行われている。

東日本大震災翌年の平成24年は見送られ、28年に8年ぶりに開催。令和2年はコロナ禍で中止となったため、今回も8年ぶりとなる。復旧工事の完了を受け、震災前と同様、只出漁港をメイン会場とし、同漁港からの神輿海上渡御を16年ぶりに復活させる。

只出祭組の手踊り班は、8月下旬に練習をスタート。本番には小学4年生から70代後半までの約30人が出演する。

演目は震災前、大祭で欠かさず踊られてきた『只出あいや』と、昭和40年代が最後の披露という『みめより』。『みめより』は四つに割った平たい竹片を2枚ずつ両手に持ち、打ち鳴らしながら踊る様から『四つ竹』とも呼ばれ、最後は歌舞伎の見えを切る構えで締める。本番まで約2週間に迫り、出演者は息の合った動きを見せ、指導陣も「覚えるのがみんな早い。上達した」とうなずく。

踊り統括責任者の山口徹也さん(80)によると、只出おどりの起源は江戸末期から明治初期の間とされ、幕末期にカツオの一本釣りで隆盛を誇った只出地区近辺を訪ねた歌舞伎役者から教わったという。

地元住民は三味線、太鼓の生演奏と唄に合わせた踊り25曲ほどを習得し、代々継承。しかし、高齢化、人口流出に伴う後継者減や手踊りの演歌・歌謡曲の主流化などを背景に徐々に衰退。レパートリーは5曲以下に減った。

震災後は手踊り披露の場自体が失われ、「このままでは途絶えかねない」と危惧した地元関係者が令和元年、只出おどり保存会を発足。直後に見舞われたコロナ禍の長い自粛期間を耐え、今回ようやく祭りで日の目を浴びることとなる。

ベテランの踊り手である戸羽まゆみさん(71)は「『四つ竹』は子どものころ手で竹を持つことができなくて踊れず、大人の練習をずっと見ていた。大変懐かしいし、お祭りも踊りも久しぶりなので感慨深い」と本番を待ち望む。

山口さんは「子どもたちが熱心に稽古に臨んでおり、頼もしい。伝承が危ぶまれたが、なんとかお祭りを機会に若い世代に踊りに触れてもらうことができた。昔からの踊りにも興味を持ってもらえれば」と期待を込める。

当日は神社社殿前で演技奉納(午前8時)、社殿で式年大祭式(同9時30分)、神幸行列(同10時15分)、御旅所である只出漁港到着後、御旅所祭(同11時30分)、神輿海上渡御(午後1時15分)などを予定している。