さらなる活性化目指し 東北道の駅連絡会 駅長会議で情報共有図る

令和6年11月27日付 7面

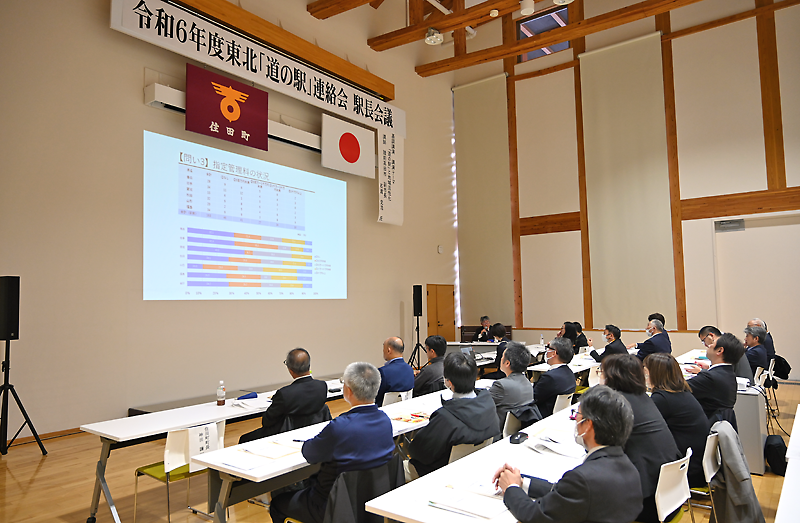

本年度の東北「道の駅」連絡会駅長会議は25日、住田町役場で開かれた。東北各県の道の駅関係者が集い、道の駅を取り巻く状況などについて情報を共有。それぞれ特色ある道の駅づくりを図っている中、魅力を高めながら、さらなる活性化と地方創生を目指そうと連携を深めた。(清水辰彦)

同連絡会は、東北すべての道の駅と、道の駅を持つ自治体が加盟。道の駅の協働による機能向上、地域の個性発信、道路利用者の交通安全や利便性の向上などを目的とし、▽交流人口増による地域活性化を目指す東北「道の駅」スタンプラリーの企画運営▽東北「道の駅」の駅長や職員の研修▽道の駅同士の連携創出──などの活動を展開している。

この日は、住田町の道の駅種山ヶ原ぽらん、大船渡市の道の駅さんりく、陸前高田市の道の駅高田松原をはじめ、6県の道の駅の社長や駅長、国土交通省東北地方整備局、自治体職員、事務局から合わせて約60人が出席。

神田謙一住田町長、道の駅高田松原の熊谷正文駅長のあいさつに続き、国交省出身で三陸国道事務所長などを務めた陸前高田市の石渡史浩副市長が基調講演に立ち、「道の駅と地域活性化」と題して、これまでの道の駅の取り組みや、三陸沿岸の道の駅の状況、今後に期待することについて語った。

この中で、道の駅は第1ステージ(平成5年~)は「通過する道路利用者へのサービス提供の場」だったが、第2ステージ(同25年~)は道の駅自体が目的地となり、第3ステージ(令和2年~)は「地方創生・観光を加速する拠点」になっていると解説。

第3ステージは、各道の駅の自由な発想と地元の熱意の下で観光や防災など、さらなる地方創生に向けた取り組みを官民が力を合わせて加速させており、「道の駅同士や民間企業、道路関係団体などとのつながりを面的に広げることで、地域経営の拠点として力を高めるとともに、新たな魅力を持つ地域づくりに貢献する段階だ」とした。

今後に期待することとしては、働き方改革法案によりドライバーの労働時間に上限が課されることで生じる「2024問題」への対応として、三陸沿岸道路は一般道周辺の道の駅の案内によって休憩環境を確保しており、道路ネットワーク上に休憩施設の少ない地域ではこうした取り組みを参考にトラックドライバーの休憩場所として道の駅との連携が行われていると紹介。そのうえで「休憩機能を期待される道の駅では、大型車の駐車マス拡大、シャワーやランドリー、無人販売機といった環境の充実を国も後押ししながら進めるべきではないか」と提言した。

引き続き、意見交換会が行われ、道の駅の指定管理料や売り上げなどをテーマに、出席者がそれぞれの運営状況を報告しながら、各道の駅の情報共有を図った。

令和5年8月以降に登録された新規登録の道の駅の紹介に続いて、東北地方整備局道路部交通対策課が情報提供。道の駅を取り巻く最近の話題として、第3ステージの推進に関する資料を提示した。

同連絡会では26日、道の駅高田松原や、遠野市の道の駅遠野風の丘を訪問し、両駅の取り組みを今後の運営の参考としていた。