明治期の自由民権運動と大船渡線の鉄道敷設──「大西家文書」から着目 資料解読で関連浮かぶ 子孫が論文収録し出版

令和7年1月9日付 1面

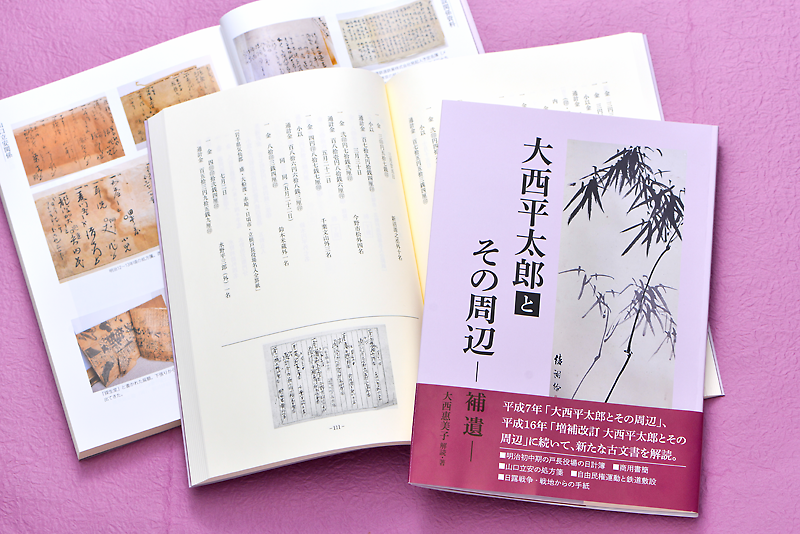

明治期に初代大船渡村長を務めた大西平太郎が残した「大西家文書」から、気仙における自由民権運動の広がりと、大船渡線鉄道整備の関連性が浮かび上がり、関心を集めている。平太郎のひ孫に当たる大船渡市大船渡町の大西惠美子さん(75)が研究を進め、論文を収録した『大西平太郎とその周辺─補遺─』をこのほど出版した。昭和10年の大船渡線全線開通から、今年で90年。港湾開発構想とも絡み、地域の発展を信じて鉄路整備にまい進した人々がみなぎらせた情熱の一端がうかがえる。(佐藤 壮)

全線開通から90年

大西平太郎

大船渡町下船渡の旧家である大西家は、かつお節製造や海産物問屋などを家業とした。平太郎は、江戸晩期の弘化3(1846)年に生まれ、大船渡村の戸長などを経て、明治22年に初代村長に就いた。

大西家文書は明治期の戸長役場文書が中心で、浜街道沿いにあった旧宅(下船渡)のびょうぶ、扁額(へんがく)、襖(ふすま)の下張りから出てきた。長年にわたり気仙地方の近世を中心とした古文書解読に取り組んだ故・渡辺兼雄さんに解読を依頼し、平成7年に『大西平太郎とその周辺』として出版した。

その後も古文書が見つかり、同11年には平太郎の孫にあたる故・啓一さんと恵美子さん、渡辺さんら5人で「大船渡大西家文書刊行会」を立ち上げ、解読を進めた。5年後の同16年に『大船渡戸長役場の史料―増補改訂大西平太郎とその周辺』を発刊した。

当時から行政関係文書の中で注目されていたものの一つは、村の総代人11人が連名し、村長だった平太郎の上申書を添えて樺山資紀(すけのり)海軍大臣に提出した明治25年「地所献納願」の書類。大船渡湾を軍港化するために必要な艦船燃料の石炭貯蔵施設用地として、野々田海岸の網干し場を提供したいと申し出たもので、付属文書には大船渡港の内外国軍艦の出入総計表、絵地図、港周辺の概要や貨物量の推移や近郊の資源量に関する詳細な記述があった。

献納願は却下されたが、軍港誘致による大船渡湾開港構想の全貌を示す書類からは同湾開発史の初期段階の動きを読み取ることができ、港湾を生かしたまちづくりの先駆性が分かる。また、この要望は、前年に開通した現在の東北本線にあたる日本鉄道への接続を見据えたものだったとされる。

惠美子さんは、解読当時から「この内容をまとめるには、かなりの労力がいる。洗練されており、唐突に出されたものではない」との仮説を立てていた。大船渡における鉄道敷設運動の一環として、東日本大震災前から書類を提出する前後のいきさつを調べ始めた。

行き着いたのは『水沢市史』にあった「明治15年の自由党員名簿」。胆沢や江刺、気仙の党員名が記され、平太郎に加え、鉄路整備に尽力したとされる泉田健吉(世田米)らの名前が残されていた。

同14年に発足した自由党は、国会の開設を求め、国民誰もが政治に参加できる自由民権運動を展開した板垣退助が立ち上げた。同党員で、衆議院議員や水沢町長を務めた下飯坂権三郎(しもいいさかごんざぶろう)の年表には、「献納願」を出した前年の同24年に「(水沢を中心とした民権運動として)水沢から盛まで同行し調査を行う」との記述を見つけた。

大西家文書には「気仙郡役所雇」という肩書だった千葉清之助関係の資料も残されている。自由党から衆議院選挙に立候補して当選した平田箴(ただし、一関)とのやり取りには、上下関係を超えた交流の深さや、地域と政界をつなぐ〝パイプ役〟の足跡が浮かび上がる。

また、明治13年に気仙郡長で赴任した鈴木舎従は、岩手を代表する自由民権運動家・鈴木舎定(いえさだ)の父だった。舎従が当時気仙で流行したコレラで同15年に亡くなると、記念碑建立に清之助が奔走したことが分かる書簡も残されている。

惠美子さんは「気仙における自由民権運動に関する文献は、ないと言っていい。『献納願』は自由民権運動による縁で生まれ、開港運動の高まりや鉄道敷設につながった軌跡に迫ることができたのではないか。政党のつながりも生かし、働きかけをしてきたことも推察される」と話す。

大船渡線は大正9年に着工し、100年前の同14年に一ノ関―摺沢間が開業した。その後、気仙沼までは昭和4年、終点の盛までは同10年に開通した。大船渡港湾の開港運動と合わせ、地元内外の事業家、財界人、政治家が動き、明治33年に国庫補助事業として採択され、日露戦争などの激動期を挟みながらも、実現を果たした。

同書はB5判、全266㌻。資料の解読だけでなく惠美子さんによる「幕末から明治初期における地域医療の考察」なども収録。気仙の書店で2200円(税込み)で販売している。