サンマ本州一の座堅持 市魚市場の令和6年実績 数量は10年、金額は13年連続 全さんま集計

令和7年1月10日付 7面

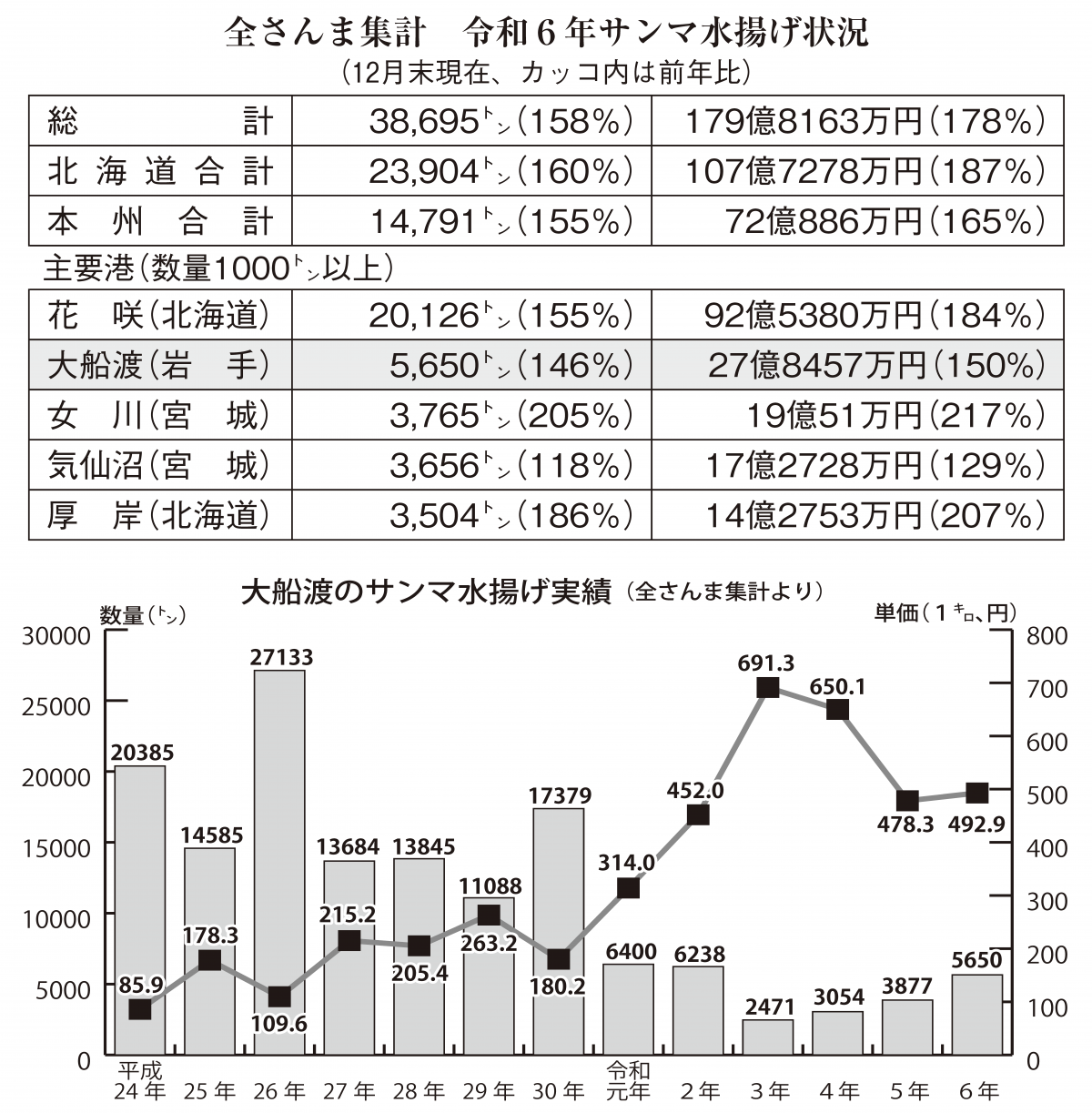

全国さんま棒受網漁業協同組合(全さんま)は、令和5年・6年の対比サンマ水揚げ状況(昨年12月31日現在、最終値)を発表した。大船渡市魚市場に水揚げされた6年の数量は5650㌧(前年同期比1773㌧増)、金額は27億8457万円(同9億3038万円増)で、いずれも前年の約1・5倍の実績となった。三陸沖にも漁場が形成されたことも追い風となり、令和2年度以来の5000㌧を突破し、数量、金額とも本州トップを維持した。(菅野弘大)

全さんまの発表によると、昨年12月末現在の全国数量は前年同期比58%増の3万8695㌧。金額は同78%増の179億8163万円で、数量は2年連続の増加。金額も、比較的に魚体サイズが大きめだったことなどもあって伸びた。

数量は北海道が2万3904㌧(前年同期比60%増)、本州は1万4791㌧(同55%増)。金額は北海道が107億7278万円(同87%増)、本州は7億2089万円(同65%増)だった。

本県の数量は、大船渡、釜石、宮古の3港で同2838㌧増の7141㌧(同66%増)。地元漁船やサンマを取り扱う水産加工業者の強みを生かす大船渡がこのうちの5650㌧と79%を占め、数量は10年連続、金額は13年連続で本州トップを維持した。本州数量に占める割合は38%だった。

今季のサンマ漁は、公海での漁に限り、解禁日が前倒しされ、例年よりも早い8月10日からスタート。大船渡への初水揚げは同23日で、同月中に100㌧を超えると、9月下旬からコンスタントに100㌧超えが相次いだ。10月に入るとさらにペースアップし、11月以降は来遊する魚群が南下したことで本州に近い三陸沖にも漁場が形成され、大型船(199㌧)のほか、小型船(19㌧)による水揚げも加速した。

10月までの数量は3665㌧と前年比1・4倍で推移し、11月は前年同期を853㌧上回る1981㌧。大船渡では、昨年12月3日の水揚げを最後に終漁したため、同月は4㌧の水揚げにとどまった。

全さんまの大石浩平専務理事は「サンマが日本寄りに分布していたことや、漁獲枠の関係で外国船が早期に撤収したことなどの要素が重なり、5年、6年と漁獲量が増えた。漁解禁の前倒しも、漁の空振りがなく良かったといえる」と手応えを語る一方、「資源量自体は回復しているわけではなく、数量は過去5番目に少ない。手放しで喜べる状況でないことに変わりはない」と慎重な見方を示す。

それでも、魚体のサイズは前年よりも大きめで、脂の質も良く、生鮮需要による消費が好調だったこともあって、金額は180億円に迫った。同専務理事は「小型船は変わらず漁場が遠く、厳しい状況だったが、大型船は一息つけたのでは。次につながる明るい材料もあり、このまま持ち直してくれれば」と話した。

大船渡における東日本大震災前の数量(いずれも年度)は平成20年が3万400㌧、21年が2万9081㌧、22年が2万1687㌧。23年は震災で被災したが、1万㌧台後半を保った。

24年が2万385㌧、25年が1万4585㌧、26年が2万7133㌧、27年が1万3684㌧、28年が1万3845㌧、29年が1万1088㌧、30年が1万7379㌧と推移。令和に入ると1万㌧を割り込み、元年と2年はいずれも6000㌧台前半、3年は平成以降で最低の2471㌧だった。4年と5年は3000㌧台とやや回復したが、過去と比べれば、低水準が続いている。