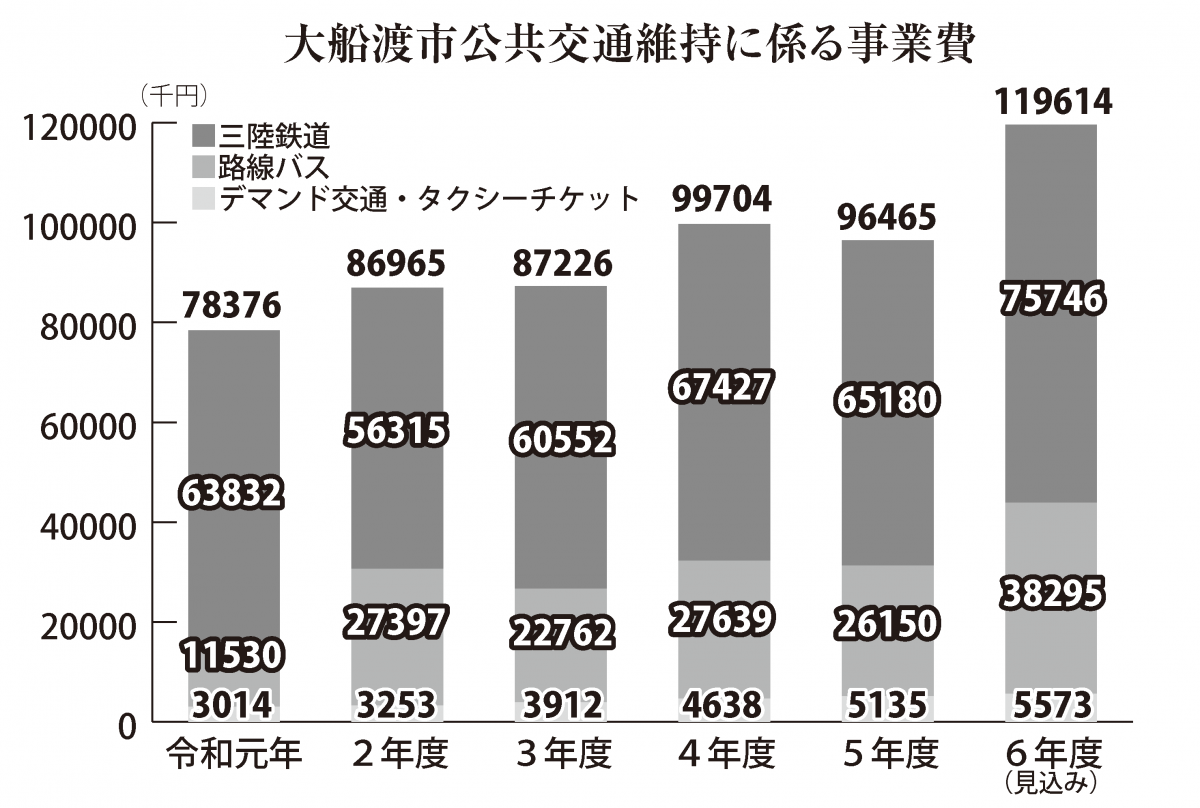

公共交通維持事業 本年度1億2000万円 コロナ禍前の1.5倍に増大 三鉄や路線バスの赤字負担などで

令和7年2月2日付 1面

大船渡市の公共交通維持に要する事業費見込みが令和6年度は約1億2000万円に上り、コロナ禍前の元年度比で1・5倍増となることが分かった。三陸鉄道や路線バスの赤字負担が膨らみ、大幅な上昇が続く。本年度開催された市の住民懇談会では、移動手段充実を求める声が多く出た一方、財政面からは市負担を抑える対策や、既存公共交通の積極利用、効率性を高める交通環境構築の必要性が浮かび上がる。(佐藤 壮)

大船渡市内を運行する三陸鉄道。さらなる乗客利用が望まれる=盛駅

公共交通に関する事業費は、1月31日に盛町のカメリアホールで開催された市地域公共交通会議(会長・宇佐美誠史県立大学総合政策学部准教授、委員30人)で市当局が報告した。同会議は交通、行政、各種団体の代表者らで構成している。

公共交通維持に要する市の事業費は、令和5年度実績で9647万円と、コロナ禍前の元年度実績7838万円から23%増。本年度見込みは1億1961万円と53%増となる見込みとなった。人口減少や自家用車の普及・送迎の増加などにより、公共交通利用が大きく減少し、三陸鉄道や市内路線バス維持に関する事業費が増えている。

三陸鉄道は、安全輸送設備事業費や運営費補助に加え、2年度からは新型コロナウイルスの影響や原油価格・物価高騰の影響で経営が悪化していることから、県が沿線市町村とともに運行支援を続ける。6年度歳出は7500万円超。7年度以降も厳しい経営が続く見通しとなっている。

市内における乗車人員は5年度実績で6万9716人。コロナ禍の令和2~4年度は8万人台だったが、5年度は高校生の定期利用減少が響き、大幅減となった。

6年度は台風5号の影響で宮古─田老間が不通になったことも背景に、釜石─宮古間、宮古─久慈間は前年同月比で減少。一方、盛─釜石間は、3%増えている状況という。

路線バスは、地域内フィーダー系統確保維持国庫補助金を活用しながら路線を維持。令和4年には気仙両市を結ぶ細浦経由高田線を廃止したほか、市内路線の碁石線は末崎地区でのデマンド交通実証運行に合わせて昨年10月から地区内運行を取りやめ、丸森立根線と統合した。

碁石、丸森立根、綾里外口、立根田谷の各路線は、路線廃止代替バスとして路線の赤字分を市が補助し、県交通が運行を担ってきた。新型ウイルスが5類に移行した5年度から回復が続く一方、乗務員の人件費や燃油費などのコストが増加し、市の事業費が膨らんでいる。

デマンド交通は日頃市、越喜来両地区で本格運行し、末崎地区では昨年10月から実証運行が始まった。地区内で乗降する地域住民らに対応し、買い物や通院などの移動を支える。予約に応じて運行する乗合タクシーとして、利用者の自宅から決められた目的地の間を運行する。

本年度12月末時点での運行経費に対する運賃カバー率は、日頃市が35・7%、越喜来が18・6%、末崎は29・2%。延べ利用者は日頃市が696人(9カ月間)、越喜来246人(同)、末崎411人(3カ月間)となっている。

タクシーチケット(500円)は、同時点で437人に計8628枚を交付し、3605枚が使用された。市の補助額は180万円。地区別では末崎地区が多かったが、デマンド交通の導入に伴い9月で中止した。

利用者からは、対象要件や配布枚数の増加を求める声が出ている。半面、緩和するとタクシー利用者が増え、JR大船渡線BRTや三陸鉄道、路線バスの乗客減が見込まれ、市事業費の増大も予想される。

人口減少や東日本大震災復旧・復興事業の収束などを受け、市予算は縮小が続く。市の財政負担にも向き合った効率的な歳出のあり方を考える必要性が高まっている。

一方、昨年から今年にかけて開催された市政懇談会では、公共交通の充実を望む意見が目立った。多くの世帯に乗用車があるものの、高齢化が進行し、運転に不安を抱える層も増えている。住民視点だけでなく、観光や交流人口拡大の面からも関心は高い。

公共交通維持に係る市の事業費推移は別掲。