多彩な成果に手応え アワビの地元展開に光 商議所地域活性化事業 歴史・製法の側面から冊子化 飲食店や宿泊施設の料理紹介も

令和7年2月6日付 1面

大船渡商工会議所(米谷春夫会頭)は本年度、復興庁の「新ハンズオン支援事業」を活用し、大船渡市内で漁獲、加工されるアワビに着目した地域活性化事業を展開してきた。歴史と製法に関する明文化や、文化庁の「100年フード登録」に向けた手続きに加え、市民や観光客向けにアワビ料理を周知する取り組み、新たな「食べ方」提案を意識した調査・研究にも着手。関係者は、地域資源の掘り起こしにつながる成果に手応えを寄せ、来年度は交流人口拡大などの取り組みを見据える。(佐藤 壮)

復興庁の同支援事業は、民間企業等からの出向職員(政策調査官)の知見を活用し、各種の専門家とともに被災地域企業の経営課題を解決する取り組み。大船渡商議所はグループ支援として選定を受けた。

東日本大震災を受け、同商議所は平成24年度から「失われた販路の回復、新たな販路の拡大」を目的とした支援事業を展開。今回は、アワビ関連事業を主力とする市内の㈲田村蓄養場三陸営業所、元正榮北日本水産㈱、野村海産㈱の各技術力を地域資源として効果的に活用しながら、産業の活性化や交流人口拡大を目指してきた。

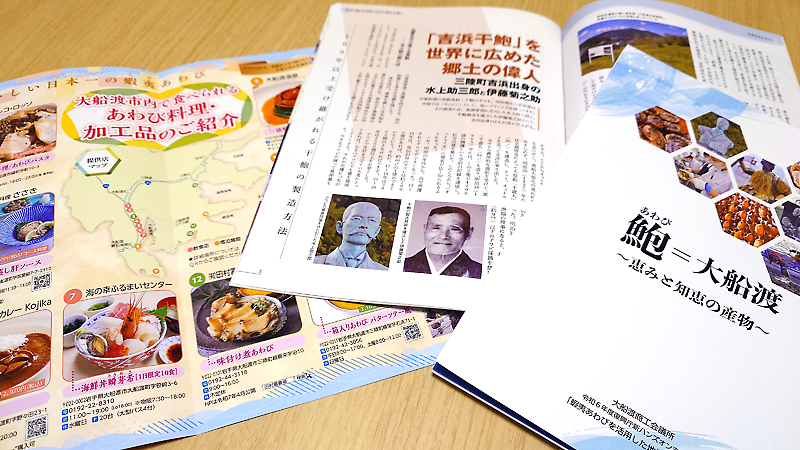

本年度は『鮑=大船渡』というブランディング確立に向け、歴史的・文化的な側面からの明文化に着手。中華料理の中でも明治期から吉浜産は「キッピン」として知られ、高いブランド力を誇ってきた。吉浜出身の水上助三郎、伊藤菊之助らに光を当て、資源保護や干鮑製法確立の足跡を探ったほか、地元事業所が強みとする技術力、江戸時代にかけての俵物三品としての流通などを取りまとめた。

京都大学名誉教授の小田滋晃氏が監修し、アワビが時代を超えて重宝されてきた日本文化の面からも解説。A4判、オールカラー24㌻の冊子は今後、外部に情報発信する資料として活用される。

また、大船渡東高校食物文化科で「食のChallengeコース」に所属する3年生の生徒たちは、郷土料理「としるの貝がら焼き」の調理を通じて、肝部分を生かす技術などを習得。文化庁が地域の伝統的な食文化や歴史を継承する「100年フード」登録に向けた取り組みも進め、干鮑の粉末や削り節を活用した「新しい食べ方」の調査・研究も行った。

さらに、市内の観光マップやチラシには、アワビ料理・加工品を集約するものがなかったことから「鮑料理・加工品提供店マップ」を作成。飲食や宿泊など13事業所・店舗を掲載するほか、大船渡東高生が考案した「としる醤油の焼きおにぎり」のレシピも添える。

合わせて、店舗などでの周知に生かせる「のぼり」も作成。冊子や提供店マップは、今月中旬以降、関係機関に順次配布することにしている。

アワビは高級食材として広く知られる一方、東京電力福島第一原発の処理水海洋放出に伴う中国の禁輸措置などで不安定な収量、取引価格が続く。漁獲、育成から加工、調理と、アワビの幅広い関連産業がそろう地域は全国的にも珍しい中、地元産の品質や技術力を発信し、地域経済の循環や観光客の受け入れなどに生かす重要性が高まっている。

商議所では2年目となる7年度も、地元事業所や高校などと連携しながら、市民がアワビ関連産業を誇りに感じてもらえるような意識醸成に取り組む。情報発信や大学機関との連携、加工商品開発も見据える。