持続可能な形態構築へ 地域公共交通計画 素案作成し意見公募

令和7年2月9日付 2面

住田町は、令和7年度から11年度までを期間とする「町地域公共交通計画」の素案を作成した。住民の利便性向上や持続可能な公共交通形態構築を目的とするもので、10日(月)から3月10日(月)までパブリックコメントを実施して町民から意見を募ったうえ、同月下旬に策定する。

同町の公共交通は主に路線バスの担う役割が大きく、町内と大船渡市、陸前高田市、遠野市を結ぶように運行。かつては民間事業者が運行してきたが、平成16年以降に路線の廃止が相次いだため、現在は町がコミュニティバスとして運行している。

人口減少や少子高齢化によって公共交通の利用者が減少し、町の負担が増えつつある中、令和2年に「地域公共交通の活性化および再生化に関する法律」が改訂され、市町村による地域公共交通計画の策定が努力義務化された。

こうした状況を踏まえ、町では教育や介護など分野を超えた多様な関係者の連携・協働によって地域公共交通の利便性、生産性、持続性を高め、人口減少や少子高齢化社会に対応した持続可能な公共交通の再構築を実現しようと、策定を進めてきた。

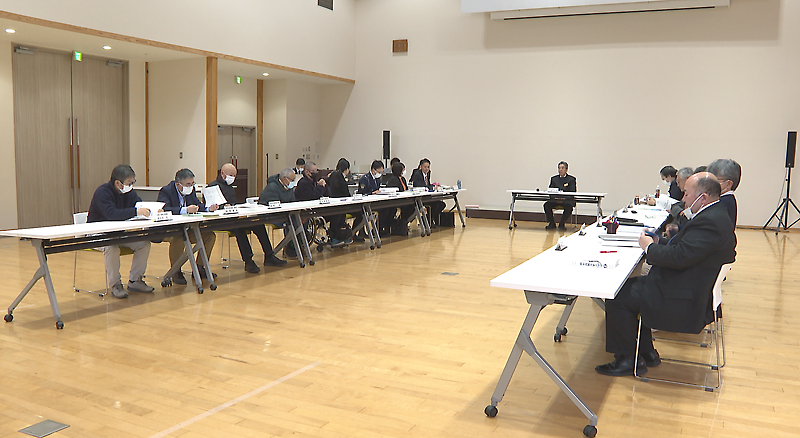

昨年、住民アンケートなどを行ってニーズを把握したうえで素案を作成。5日に町内で開かれた町地域公共交通会議(会長・小向正悟副町長、委員25人)に示した。

案によると、計画の基本理念には「人とまちをつなぐ持続可能な地域交通の実現~安らぎとにぎわいのあるまちを目指して~」を掲げ、▽既存交通と新たな交通による利便性の向上▽次世代まで利用可能な交通体系の構築▽公共私による地域公共交通の創出──を基本目標としている。

基本目標の実現に向けては、▽コミュニティバスを再編しデマンド交通を導入▽幹線交通の運行を維持し、町内外への移動のしやすさを向上させる▽交通空白地有償運送(公共ライドシェア)の導入促進▽交通交流拠点を整備し、にぎわいも創出する──など八つの事業を展開していく。

このうち、コミュニティバス再編とデマンド交通導入に関しては、通勤や通学などで利用が多い便を除いては予約に応じて運行するデマンド交通を導入し、交通不便地域の解消を図りつつ、現在の移動ニーズに合わせてコミュニティバスの路線やダイヤを見直す。

交通交流拠点の整備では、路線バスやデマンド交通、タクシー、有償運送などの乗り継ぎをスムーズにする必要があることから、旧JR世田米駅を中心に交通結節機能を強化することも検討していく。

計画案は10日から、役場庁舎などのほか、町ホームページでも閲覧できる。問い合わせは町住民税務課(℡46・2113)まで。