今後の住まいの意向調査 赤崎・綾里大火の被災世帯向けに説明会 仮設住宅入居の見通し提示 20日受付開始の生活再建支援金も

令和7年3月16日付 1面

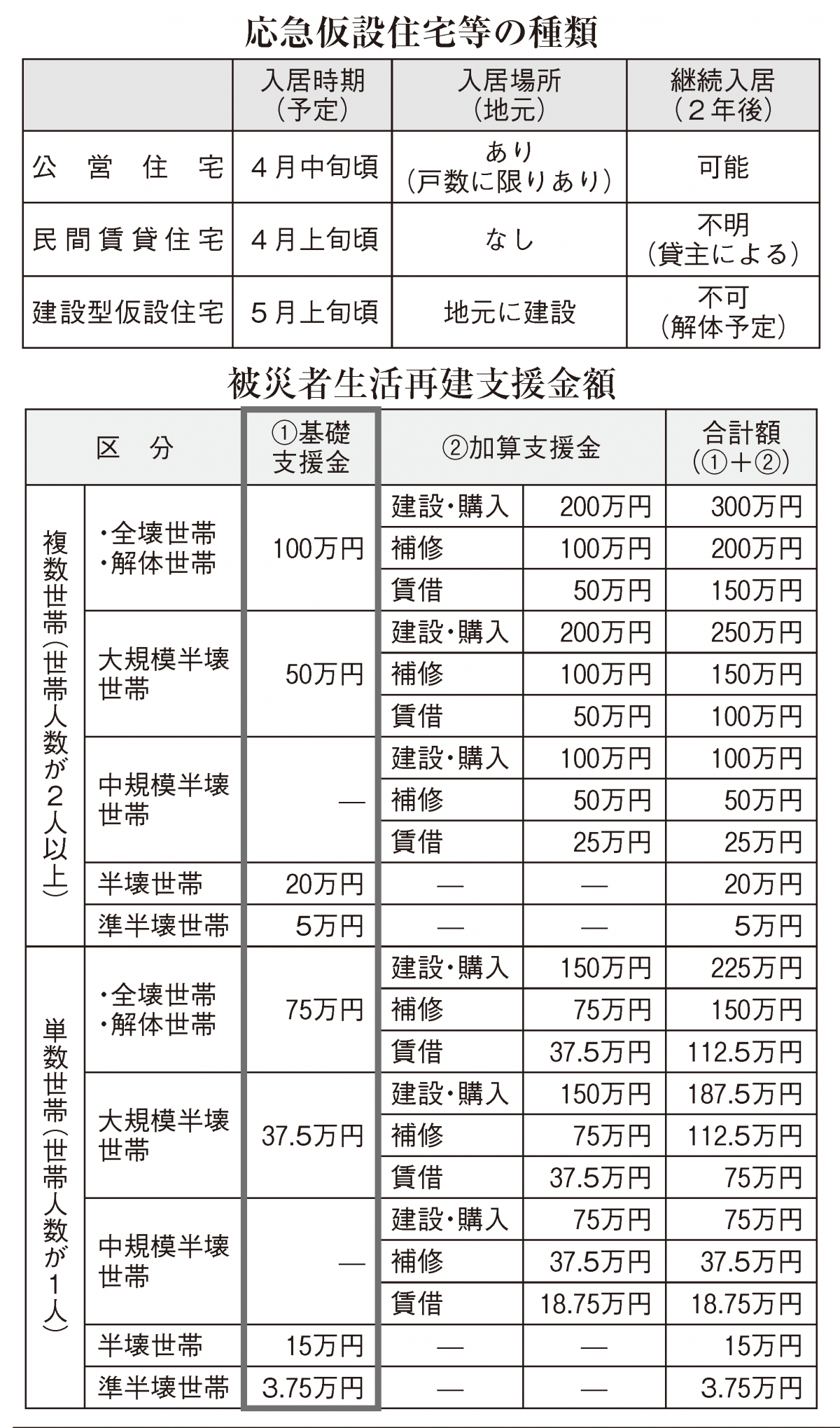

大船渡市は14日夜、赤崎・綾里大火に伴う「今後の住まいに関する意向調査」の説明会を、市内2カ所で開催した。被災世帯の避難生活解消に向け、仮設住宅整備や公営住宅・民間賃貸住宅確保に関する調査票記入への協力を求めたほか、20日(木・祝)から申請を受け付ける被災者生活再建支援金制度も説明。仮設住宅の入居予定時期に関し、民間賃貸住宅は4月上旬ごろ、公営住宅は同中旬ごろ、市内2カ所で計画している建設型は5月上旬ごろとの見通しも示した。(佐藤 壮)

赤崎・綾里大火では住家102棟の被害が確認されている。市の調べによると、14日午後5時現在の避難施設利用者は60人、親戚宅などには139人が身を寄せている。

今回の説明会は、避難生活解消に向け、住まいに関する意向調査への協力を求める目的などで開催。立根町の福祉の里センターと、三陸町綾里の三陸B&G海洋センターで行われ、合わせて75人が出席。報道陣には非公開で、いずれも同じ内容の説明だったという。

配布資料などによると、住まいの調査票は、21日(金)までの提出を求める。公営住宅のうち県営住宅は市内の盛、大船渡、猪川、立根各町に加え、陸前高田、釜石、一関、奥州の各市で入居可能。このほか、住田町や山田町、宮城県気仙沼市、青森県弘前市、栃木県栃木市からも提供の申し出があった。市営住宅は赤崎町や猪川町、三陸町では綾里、越喜来の各アパート、団地で対応する。

いずれも一時的に貸すもので、入居期間内の家賃や駐車場料金は無償となり、共益費や公共料金などは入居者が負担する。一住戸に対して入居希望世帯が複数ある場合は、高齢者のみの世帯や介護の必要性、障害者がいる世帯、多子(3人以上)などを第一優先とする。供用期間は原則2年で、その後に家賃を負担しての継続入居も可能。

民間賃貸住宅は県と被災者、不動産事業者による3者で賃貸借契約を締結。住宅の間取りごとに家族数の上限や、県が借り上げる月額賃料の上限額がある。礼金・敷金は自己負担。出席者には、大船渡市の被災区域以外、釜石市のアパートや一戸建てなど140件超の空室情報も示された。貸し主との間で契約を締結すれば、2年後も家賃自己負担で入居できる。

建設型の応急仮設住宅は、地域コミュニティーを維持した生活にも配慮し、旧蛸ノ浦小グラウンドに10戸、旧綾里中学校同に30戸を想定。建設開始から入居までは約1カ月で、2年後には撤去に伴い退去となる。

現段階では、長屋型で木造とする見込みで、資料では2K、3Kタイプの間取り案も提示。民間賃貸や公営住宅を含め、家電製品などの支給は「検討中」としている。

この日は、住宅被災の状況に応じて支給される被災者生活再建支援金制度も紹介。住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と、住宅再建方法に応じた「加算支援金」があり、基礎支援金の先行申請も可能で、受理から1カ月程度で支給される見込みも示された。

受け付けは20日からで、市役所では本庁舎1階の地域福祉課で対応。同日を除き、平日午前9時~午後5時に対応する。綾姫ホールには同日と21日の同時間帯に、特別受付窓口を設けることにしている。

損壊した家屋の解体撤去に伴う処理方法は現在、国や県、関係機関と調整中。このため、説明会では「市が予定する解体・撤去に関する申請方法、対象となる建物などの方針が決まり次第知らせるため、今しばらく待つようお願いしたい」と呼びかける文書が配布された。

説明会では、被災した家屋の敷地内での住宅再建に関する具体的な資料はなかった。出席者からは「同じ場所に建てられるか」といった声も聞かれたが、市によると現段階では規制はないという。また、被災した綾里、赤崎町の市営住宅では空いている戸数が限られる中、優先的な入居や選定方法などを確認する姿も見られた。

B&Gでの説明会に出席した50代男性は「被災した地域は高齢者が多い。また、同じ場所でみんなが再建できるかが不安」と語った。

住まいに関する調査票は住宅管理課(℡27・3111内線327、328)、支援金制度は地域福祉課(同内線139、182)、解体撤去は市民環境課(同内線124、126)で受け付ける。

仮設住宅の見込みと被災者生活再建支援金制度は別掲。