今月中の着手開始目指す 大規模林野火災被災建物の「公費解体」 市役所での申請受付スタート

令和7年4月15日付 1面

被災建物がまとまっている地域では、市が調整して作業を進める方針=三陸町綾里

大船渡市役所で14日、大規模林野火災で被災した家屋など建物の「公費解体」に向けた被災者申請の受け付けが始まった。11日夜には2カ所の避難所で対応したところ計15件の申請があり、市役所では初日の午後3時までに22件を受理した。市は今月中の着手を目指す。赤崎町や三陸町綾里の被災した場所での生活再建を目指す世帯にとっては、大きな一歩となる。(佐藤 壮)

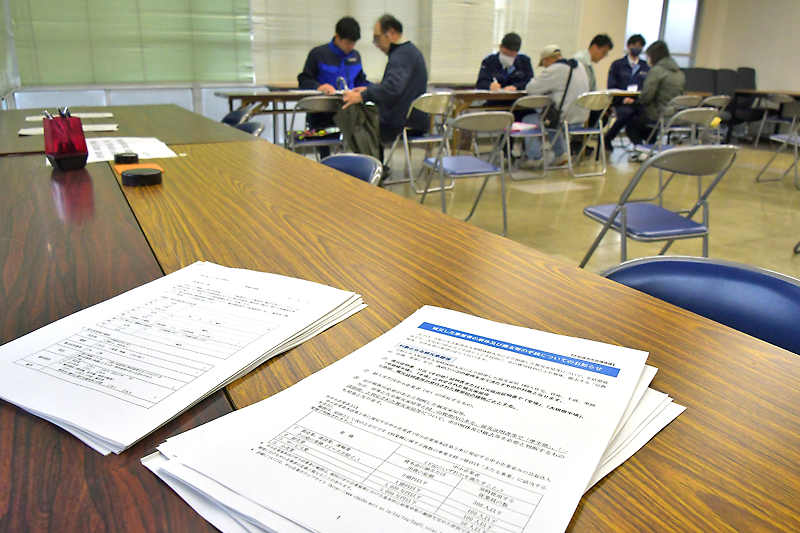

市役所では初日、1階売店脇の第2会議室に特設窓口を設けた。市職員に加え、東京都板橋区と長野県佐久市からの各応援職員も業務にあたり、3つのテーブルで申請や相談に対応した。

所有者本人の申請では、約10分で終わるケースも。住宅にとどまらず同じ敷地内にあった倉庫や建物も被害に遭った世帯が多く、住家以外の「り災証明書」「り災届出証明書」を税務課で追加申請した後、再度手続きに臨む姿も見られた。

赤崎町外口地域で被災した60代男性は「手続きは難しいものではなかった。浜仕事もあるので、早く元の場所で生活をしたい」と話した。

公費解体は所有者の希望に応じて行うもので、生活環境保全や二次災害の防止などが目的。罹災証明書などで全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊と判定された建物が対象となる。

市のまとめによると、建物被害221棟のうち、全壊は住家54棟、非住家121棟で計175棟に上る。市は現段階で、200棟弱の解体・撤去を見据える。

全壊は国費での実施だが、大規模半壊や中規模半壊、半壊と判定された建物は市の独自事業で行い、いずれも被災者の負担は求めない。準半壊や一部損壊の建物も、全壊家屋の解体・撤去などで必要と判断されれば対象となる場合がある。被災家屋の一部解体などは対象とならない。

家財道具や家電のうち、災害で損傷するなどして不要なものとして処分せざるを得ないものは、公費解体と合わせて市が撤去・処分を担う。被災で機能しない浄化槽・便槽も、公費解体で被災家屋等と一体的に解体・撤去でき、その場合のくみ取り・清掃・消毒は、市が行う。

審査を経て、事業に該当するかどうかを通知。業者への発注も市が行う。申請者や市、業者による立ち会いを経て、解体やコンクリートの基礎を含めた撤去に入る。合わせて、がれきの仮置き場確保も進める。

市などによると「着工となれば、作業は数週間もかかるものではない」という。公費解体・撤去に伴うボランティアの募集や、作業従事者を市が臨時雇用するといった計画はない。

まとまった形で効率的に作業ができるよう調整するため、申請受付順での着手とはならない見込み。所有権などを持つ全員の同意等があり、権利者全員から必要書類の提出がなければ、原則として解体・撤去ができない。一方、こうした手続きを待つために地域全体の着手を遅らせるといった対応は取らないことにしている。

市市民環境課の鈴木康代課長は「復旧・復興に向けた第一歩であり、被災者に寄り添った形で進めたい。どうやって手続きを進めるかといった相談や、公費解体の仕組みが分からず説明を求める場合などでも申し出てもらえれば」と話す。

申請期間は5月16日(金)までだが、申請状況を受けて延長する場合がある。第2会議室での特設窓口は今月22日(火)までで、23日(水)以降は市役所1階の同課で対応する。平日午前9時~午後5時に対応し、月曜日と金曜日は同6時まで延長する。

書類の提出で、記載方法や相続、抵当権等の権利関係、被災家屋等の解体方法などを相談したい場合は、事前の電話予約(同課環境衛生係、℡27・3111内線126)を求める。自費解体も可能だが、事前の問い合わせを呼びかける。