大船渡市の義援金支給スタート 大規模林野火災の人的・住家被害対象に 生活再建へ金銭的な支援が本格化

令和7年5月1日付 1面

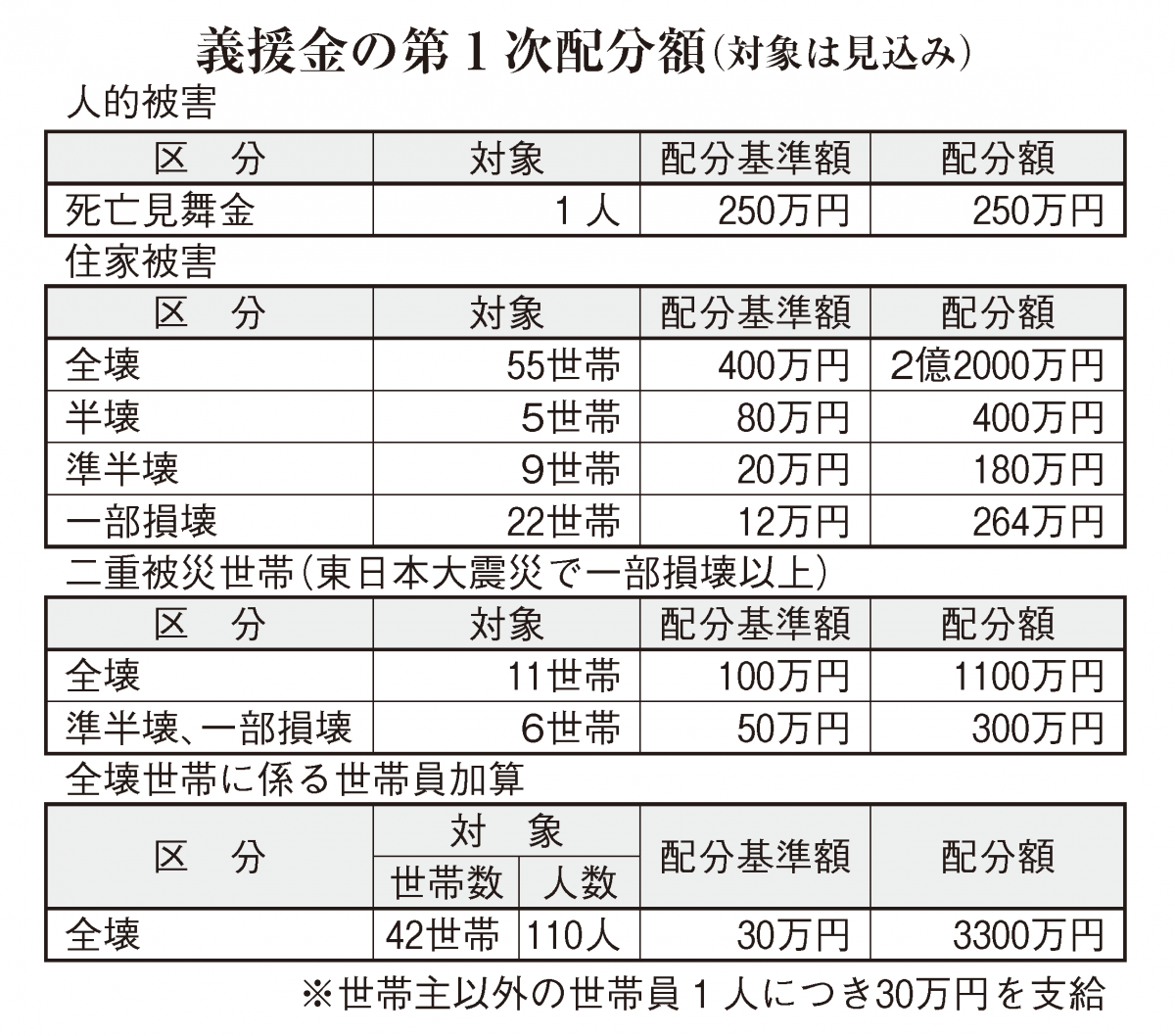

大船渡市は4月30日、大規模林野火災に伴う人的被害・住家被害に対して第1回の義援金支給を始めた。死亡見舞金は1人250万円で、住家被害は全壊が400万円など。3月から受け付けている被災者生活再建支援金の支給も進み、当面の生活資金となる金銭的な支援が本格化している。市では5月中に第2回義援金配分委員会を開く方針。被災世帯への〝上積み〟に加え、被害が広範に及ぶ中、行政支援策では行き届かない分野に向けた支援の行方も注目される。(佐藤 壮)

市は先月17日に、第1回義援金配分委員会を開催。当初予定通り、30日にほぼ全ての対象世帯に対し、把握している口座に送金する支給手続きを行った。業務を担当する市保健福祉部では「全国から寄せられた被災者を思う気持ちを早く届けたいとの考えで手続きを進めた。今回が第1弾であり、今後も支援策の状況を見ながら配分を決め、手続きを進める」としている。

第1回の義援金は、人的被害と、住家被害世帯で各配分基準を設定=別掲参照。住家に関しては最も多い全壊が400万円。次に多い一部損壊は12万円、準半壊は20万円、半壊は80万円となった。

罹災証明書などの発行実績をもとに、東日本大震災で一部損壊以上の被害を受けた世帯は「二重被災」とみなし、全壊は100万円、準半壊と一部損壊には50万円を追加配分。世帯員加算では、世帯主以外の1人につき30万円を支給し、3人家族は60万円、4人家族は90万円となる。

16日現在の災害義援金受け入れ額は、6億70万6279円。第1次配分の総額は2億7794万円で、寄せられた義援金の5割弱を活用した。

第1回の委員会開催以降も、各地から義援金が寄せられている。今月開催される第2回委員会では、第1次配分の追加に加え、その他の対象への配分も検討し、決定する。

大規模林野火災を受け、市には16日までに、災害見舞金2億143万5055円、個人版ふるさと納税1億6024万3252円、企業版同1億6018万8900円が寄せられている。いずれも市の一般財源となり、市独自の支援策などでの活用が見込まれる。

また、県や市は、住家をはじめ建物被害以外で影響を受けている個人・団体に対する支援策の構築も進めている。第2回の委員会では、こうした状況も踏まえ、広範な視点から配分のあり方を決めるとみられる。

市が3月20日から申請を受け付けている被災者生活再建支援金も支給手続きが始まっている。住宅の被害や再建方法に応じて最大300万円が支給され、このうち、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」は全壊の複数世帯で100万円。先月22日時点で、基礎支援金に46件の申請があり、38件に支給している。

県は、支援金の対象外世帯に対する補助も実施している。同日時点で半壊2件、準半壊6件の申請があり、半壊1件、準半壊5件に支給した。

被災地では、全壊建造物などの「公費解体」に向けた現地立ち会いが本格化。5月中旬以降の着工が予想され、1区画における撤去完了までは数週間程度で、完了後は現地での再建など土地利用が可能となる。

また、民間賃貸住宅の「みなし仮設」や公営住宅への入居も進む。旧綾里中学校と旧蛸ノ浦小学校の両グラウンドでの建設型仮設住宅は、5月中の入居開始が見込まれる。

被災者にとっては当面の生活資金となる金銭的な支給が本格化しているが、住宅再建に向け、被災者の不安は尽きない。被災者生活再建支援金の金額は14年前の東日本大震災時と基本的に変わらず、近年は建築費用高騰などが続く。

火災発生から2カ月が経過し、農林漁業や産業面の被害額も徐々に明らかになりつつある。被災の実情に応じた支援策や義援金の活用を通じて、生活再建やなりわい再生への意欲をさらに高める流れをつくることができるかが、今後の鍵となりそうだ。