加工の〝再チャレンジ〟支援 魚種転換の補助対象を拡充 過去5年間の実績要件を緩和

令和7年5月14日付 1面

大船渡市は本年度、最大100万円を助成する水産加工原魚転換支援事業の対象を一部拡充する。これまで、過去5年間に製造・加工実績がある魚種を主原料とする場合は対象外だったが、水揚げ量が近年増加傾向にあるなど市が指定した魚種は申請できるよう要件を緩和。海洋環境の変化で、市魚市場に定置網などから水揚げされる魚種の多様化が進む中、地元事業者の〝再チャレンジ〟を後押しする。(佐藤 壮)

定置網をはじめ市魚市場に水揚げされる多様な魚種の有効活用を見据え、魚種転換の補助対象を拡充

水産加工原魚転換支援事業は、市内に本社や工場を持ち、水産物を原料とする食料品製造業を営む個人・法人が対象。不漁などを背景とした原材料不足を受け、加工原魚の魚種転換を行う際、新商品開発や試作に必要な製造機械などの導入に取り組む経費の一部を補助する。

サンマやスルメイカ、サケ、イサダ、ホタテ、アワビなど、水揚げ量減少で原料確保が困難となっている魚種などからの転換や、新たな魚種追加といった動きを支援。補助率は4分の3以内で、上限は100万円。利用実績がない部位を利用する場合も対象としている。

対象経費は水産加工業者が行う加工原魚の魚種転換に要する経費のうち、原材料費や外注加工費、検査分析費、専門家謝金、機械装置のリース費などが該当。調査研究費や委託費、旅費に加え、市場調査実施に必要な経費、魚種転換に関するセミナー開催なども助成する。

交付実績は初年度の令和3年度が3件で、4年度は前年度からの繰越事業が1件、5年度は1件。6年度も1件(大規模林野火災の影響で翌年度に事業繰り越し)だった。

サバやイワシの開き、缶詰・瓶詰めといった加工や、ヒラメやタラの内臓など未利用部位の活用にもつながった。この中には、安定した取引となった商品も出ているという。6年度は、養殖の銀ザケを用いた加工事業が採択されている。

これまで、転換後の魚種に関しては、申請日から過去5年間に主原料とした商品を製造・加工した実績がある場合は対象外となっていた。これまで扱っていた魚種の不漁などにより、自助努力で事業化に乗り出していた地元事業者は少なくなく、この要件が申請の見送りや不採択につながる〝ハードル〟となっていた。

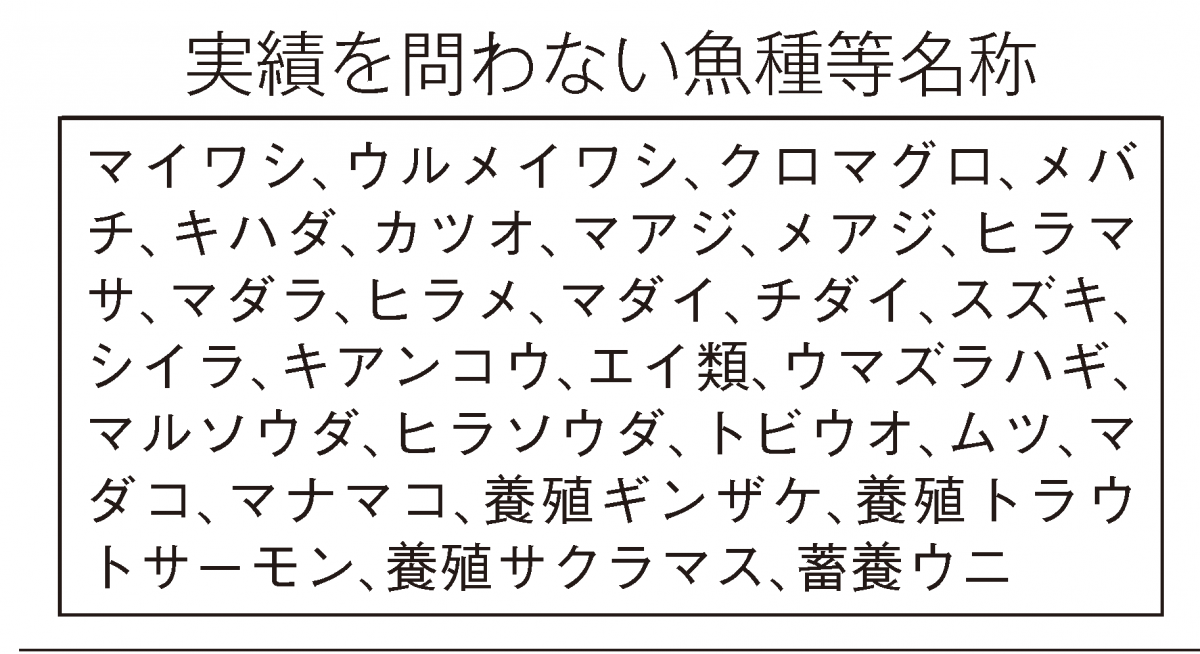

市は本年度、過去5年間の製造・加工した実績を問わない魚種を設けた=別掲参照。市魚市場で近年数量が伸びているものに加え、県沿岸で養殖規模が拡大している魚種も入れている。

このうち、マイワシは、昨年12月から今年2月にかけて漁獲が急増し、大船渡市魚市場での6年度における数量は前年度比22%増の9692㌧となり、全体実績の3分の1超を占めた。イワシ類では、比較的温暖な海域に生息するウルメイワシも伸びている。

マダコは平成27年~令和元年は水揚げがほぼ皆無だったが、5、6年度は200㌧前後に伸びた。ソウダカツオも400㌧前後となったほか、タイもまとまった水揚げが目立った。クロマグロは近年、漁獲量上限が引き上げられている。

また、県沿岸の各漁場ではギンザケやトラウトサーモン、サクラマスの各養殖が定着。気仙も含め、ウニの養殖も動き出している。

市水産課の鈴木宏延課長は「海洋環境の変化に伴い、前浜の定置網をはじめ魚種が多様化している。有効に活用し、新たな水産加工品開発につなげてもらえれば」と話す。

市側は、寄付額が近年伸びている市ふるさと納税の返礼品開発にも期待を寄せる。申請期間は30日(金)まで。

申し込み、問い合わせは同課漁政係(℡27・3111内線372)へ。