被災世帯に7・3億円超送金 大規模林野火災に伴う義援金 今後は住家被害以外の配分焦点に

令和7年6月10日付 1面

大船渡市大規模林野火災を受けて市に寄せられた義援金のうち、9日までに7億3000万円超が住宅被災世帯に送金された。先月までに開催された義援金配分委員会で総額約9億3200万円分の配分を決め、現在は全壊した空き家や作業所を持つ所有者に対する送金手続きが進む。今月1日現在で義援金は12億2900万円が寄せられており、今後は住宅被災世帯以外への配分の行方が焦点となる。(佐藤 壮)

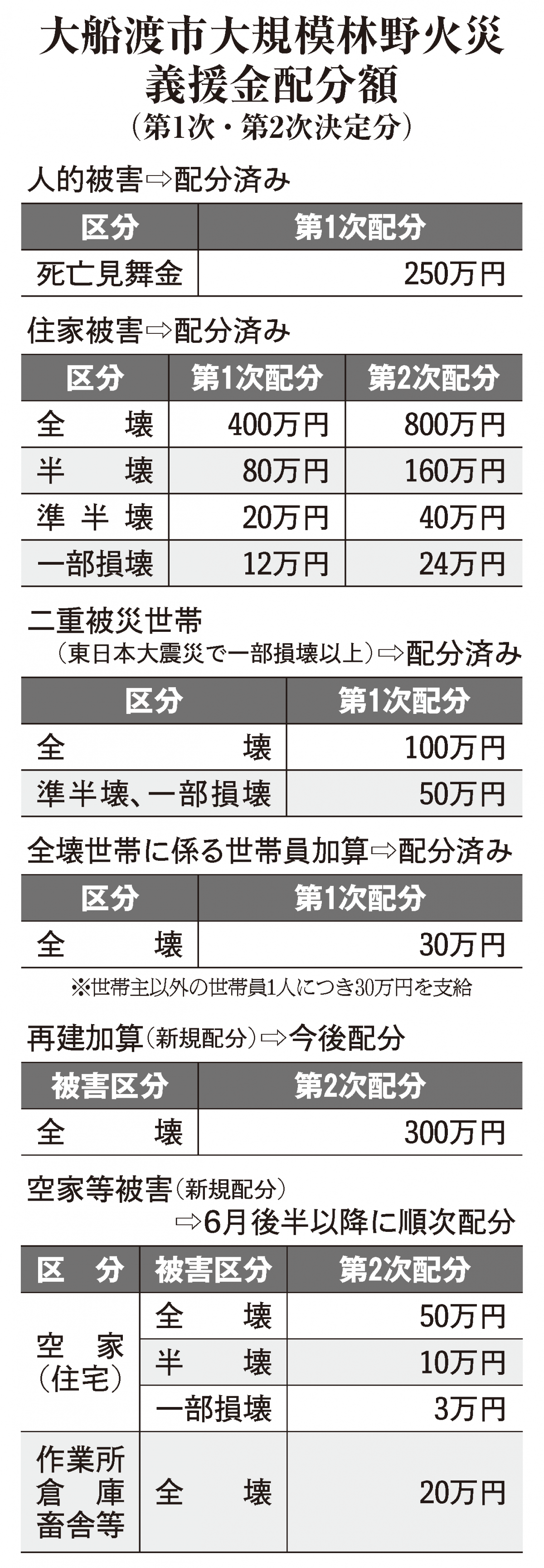

義援金配分委員会は4月に設置され、第1次では人的被害と、住家被害世帯で各配分基準を設定。住家に関しては全壊が400万円、半壊は80万円、準半壊は20万円、一部損壊は12万円となった。

さらに、罹災証明書などの発行実績をもとに、東日本大震災で一部損壊以上の被害を受けた世帯は「二重被災」とみなし、最大100万円も配分。配分方針に基づく総計は2億7794万円で、4月30日から送金を進めた。

先月、第2次として住家被害の追加配分を決定。全壊世帯に800万円など、第1次からそれぞれ2倍の額とした。住家被害の第1次からの総額(二重被災世帯除く)は、全壊が1200万円、半壊が240万円、準半壊が60万円、一部損壊が36万円となった。

住家被災の対象は97世帯で、このうち全壊は55世帯、半壊は5世帯、準半壊は10世帯、一部損壊は27世帯。追加配分の総額は4億5848万円で、送金は今月5日に行われた。第1次と第2次を合わせ、住家被害世帯を中心に7億3000万円超が行き渡ったことになる。

第2次では、住家を建設・再建する全壊世帯に、300万円を追加する加算も新規に設けた。国の制度である被災者生活再建支援金の加算支援金手続きと連動し、今後、送金を進める。被災地域では現在、公費解体が進められ、現地での住宅再建は本格化していないが、市によると、住宅購入で対象となった世帯が出始めている。

被災者生活再建支援金には、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と、住宅再建方法に応じた「加算支援金」がある。2人以上の世帯で全壊被害の場合、基礎支援金は100万円。建設・購入すると200万円が加算される。申請は市が受け付け、県を経由して都道府県センターに送付され、基礎分は各被災世帯の口座に振り込まれている。

配分委員会はさらに、第2次では「り災(その他)証明書」が交付された空き家や作業所などを持つ世帯にも新規配分する方針を決めた。空き家26棟のうち、全壊は23棟。作業所・倉庫・畜舎等は全壊93棟の所有者に配分する。

空き家や作業所などの所有者に対し、市は送金口座確認に関する資料を郵送。確認次第送金する方針で、時期は今月後半以降を見据える。

配分委員会は先月までに、1次と2次で計9億3208万円の配分方針を決定。6月1日時点での義援金は、県が集約した分も含め12億2930万280円となっており、3回目以降の委員会で残る約3億円分の配分が決められる。

今後は、主に住家被害ではない「その他」の対象への配分を検討する方針。農林漁業をはじめ多岐にわたる分野での被害が明らかになり、既存の支援メニューでは補い切れない状況も見えつつある中、どのような方針で配分されるか注目される。

一方、災害見舞金は1日までに、5億5491万5210円が寄せられた。ふるさと納税は、個人版が1億6623万1144円、企業版が1億8708万8900円で計3億5332万44円。災害見舞金とふるさと納税は、被災者支援や産業面など幅広い分野の施策に活用される。

市林野火災対策局によると、すでに約1億7000万円分の活用が進められている。プレハブ倉庫やウニむき作業用のテント、小型の電動船外機などウニ漁の設備復旧に向けた独自支援策や、市外来訪者の宿泊費を助成する「大船渡復興割事業」などの財源となる。

市は今月5日、災害対策本部廃止に伴い、新たに復旧・復興推進本部を立ち上げた。組織内には幹事会も設け、支援メニューの内容調整や課題整理に加え、災害見舞金やふるさと納税の使途検討も進める。

これまでの配分額は別掲。