検討会提言の林野火災警報(仮称)発令基準── 過去3年平均で15日該当 冬~春に集中 予防策の重要性浮き彫り

令和7年8月28日付 1面

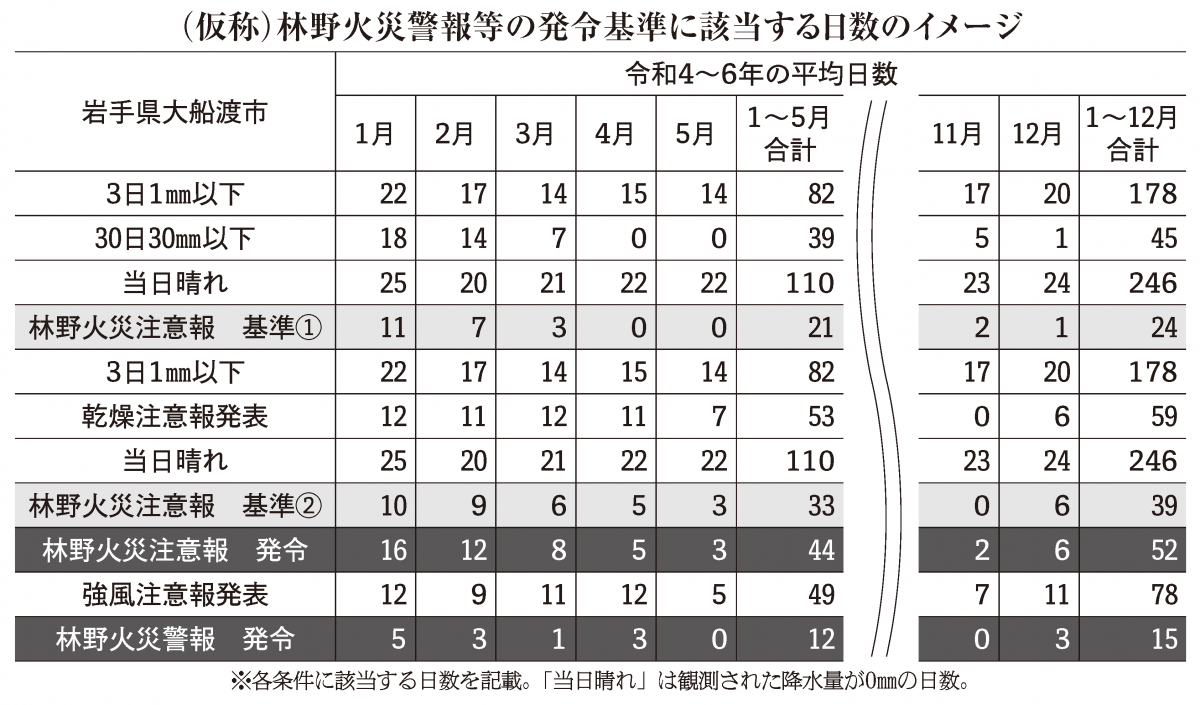

【一部既報】消防庁と林野庁による「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」がとりまとめた報告書では、林野火災注意報(仮称)や林野火災警報(同)の創設をはじめ、予防・警報の体制強化、災害復旧・2次災害防止に関する提言などが盛り込まれた。大船渡市では、少雨・乾燥と強風が重なる「警報基準該当」の日数が令和4~6年の3年間平均で15日に上り、1~5月と12月に集中。冬~春の予防策など、大規模林野火災を繰り返さないための体制づくりの重要性が浮かび上がる。(佐藤 壮)

乾燥、強風下で発生した大船渡市大規模林野火災(2月26日)

林野火災は降水量が少ない状態で、落ち葉など林床可燃物が乾燥すると、発生しやすい状況になる。さらに、その状況が長く続くと延焼しやすく危険性が高まるため、報告書では注意喚起の必要性を掲げる。

注意報の発令基準として示したのは▽前3日間の合計降水量が1㍉以下で、前30日間の合計降水量が30㍉以下(別掲表の「基準①」)▽過去3日間の合計降水量が1㍉以下で、乾燥注意報が発表(同「基準②」)──のいずれかに該当する場合。当日に降水が見込まれ、積雪がある場合は発令しないことや、地域の気象特性に応じた指標調整も可能としている。

警報は、注意報の発令指標に加え、強風注意報が出ている場合とした。罰則付きで、屋外での火の使用等を制限する。

大規模林野火災が発生した2月26日の大船渡市は、午後からは晴れ間が広がった。同13日ごろから1日の最小湿度が35%前後と空気が乾燥した状態が続き、同18日~26日には乾燥注意報の発表が続いていた。

2月の月降水量は2・5㍉で、観測史上最も少なく、特に直近8日間は降水量の観測がなかった。26日朝には、県全域に乾燥注意報が出ていた。

検討会では、過去の大規模林野火災における気象条件も分析。消防庁は、過去20年間で100㌶以上の焼損面積となった27事例と、今年発生した長野県上田市(焼損面積60㌶)、宮崎県宮崎市(同50㌶)の気象状況をそれぞれ調査した。

このうち、林野火災注意報該当は29事例中18事例。警報は4事例だった。

大船渡市の大規模林野火災時は警報に該当。同19日に三陸町綾里で出火し、焼損面積が324㌶に及んだ林野火災は注意報基準に当たる。同日は、強風注意報は出ていなかった。

市内における令和4~6年発令基準に該当する平均日数は、注意報が52日で、警報が15日。注意報の該当は、1月が16日、2月が12日、3月が8日、4月が5日、5月が3日、11月が2日、12月が6日。警報は1月が5日、2月が3日、3月が1日、4月が3日、12月が3日となっており、冬~春に集中している。

大規模林野火災では、消防覚知から約2時間で延焼範囲は600㌶以上に達し、最終的には約3370㌶と、昭和39年以降では最大となった。一方で、検討会を通じて発生日前後の乾燥、強風は「珍しくない」状況が浮かび上がり、予防体制の充実が求められる。

今月21日に開催された市議会大規模林野火災特別委員会(委員長・今野善信副議長、議長を除く全議員で構成)でも、委員の一人が「災害予防の強化はもっとやらなければいけないことがあるのでは。二度と起こさないよう、市も独自で進めるべきでは」と迫った。

市当局では「消防組合と連携しながら取り組みを考えている。例年、山火事予防運動は3月に実施しているが、その前から周知を行うといったことを考えている」との考えを示した。教訓や経験を基に、大火を繰り返さない対策への関心が高まる中、検討会で取りまとめられた内容を踏まえ、さらに具体的な動きが広がるかが注目される。