復興過程や備えを学ぶ 住田高1 、2年生 陸前高田などの伝承施設訪問

令和7年9月15日付 7面

住田町の県立住田高校(伊藤治子校長、生徒66人)の1、2年生は12日、気仙沼市や陸前高田市で沿岸被災地学習を行った。東日本大震災発生当時、2~3歳と幼かった生徒たちは、両市の震災伝承施設の見学を通して発災当時の状況や復興過程などを学ぶとともに、今後いつ起きるか分からない災害への備えの意識を高めた。(清水辰彦)

この取り組みは、「いわての復興教育スクール事業(内陸)」事業の一環。児童・生徒の安全確保、自然災害、交通安全に関する学習推進が地域で求められている中、保育園から高校までの連携による防災教育について考え、地域全体で防災意識を高める体制を構築することを目的に、住田町が本年度、県からモデル地域に指定された。住田高校は「拠点校」となって、異校種、地域、関係機関、行政と連携しながら、防災教育の充実を目指している。

被災地学習は、災害への備えの重要性も学んでもらおうと実施しており、この日は、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館、陸前高田市の高田松原津波復興祈念公園を訪問した。

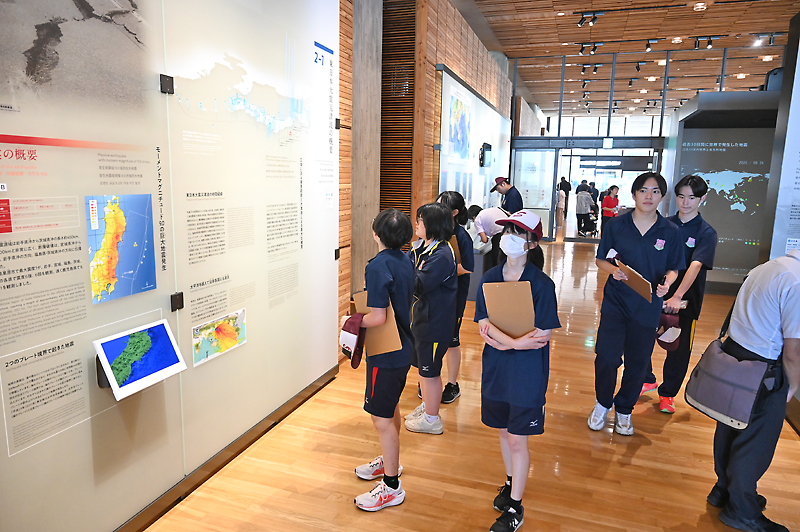

このうち、高田松原津波復興祈念公園では、東日本大震災津波伝承館に展示されている被災物、被災の現場を捉えた写真、被災者の声や記録を眺めたり、公園内を歩きながら震災遺構である奇跡の一本松を見学するなどして、津波の脅威、復興への歩みを肌で感じた。

同校には住田町だけでなく、大船渡市や陸前高田市、釜石市と沿岸部から通っている生徒もいる。発災当時はまだ幼く、はっきりとした震災の記憶がないという生徒がほとんど。

陸前高田市防災マイスターの資格を持つなど、校内外で積極的に防災活動に関わっている金野恵人さん(2年)は、「気仙沼では、語り部さんによって話してくれる内容が違っていて興味深かったし、事実だけでなく思いも語ることが震災伝承の意義なのかもしれないと思った。高田の津波伝承館も、初めて来る生徒が多かったが、そうした人たちにとってもいい経験になったのでは」と学習を振り返るとともに、「防災への関心がさらに高まるきっかけになれば」と話していた。

同校では今後、11月に避難所運営ゲームHUGの体験、来年1月に「いわての復興教育」児童生徒発表会参加などを予定している。