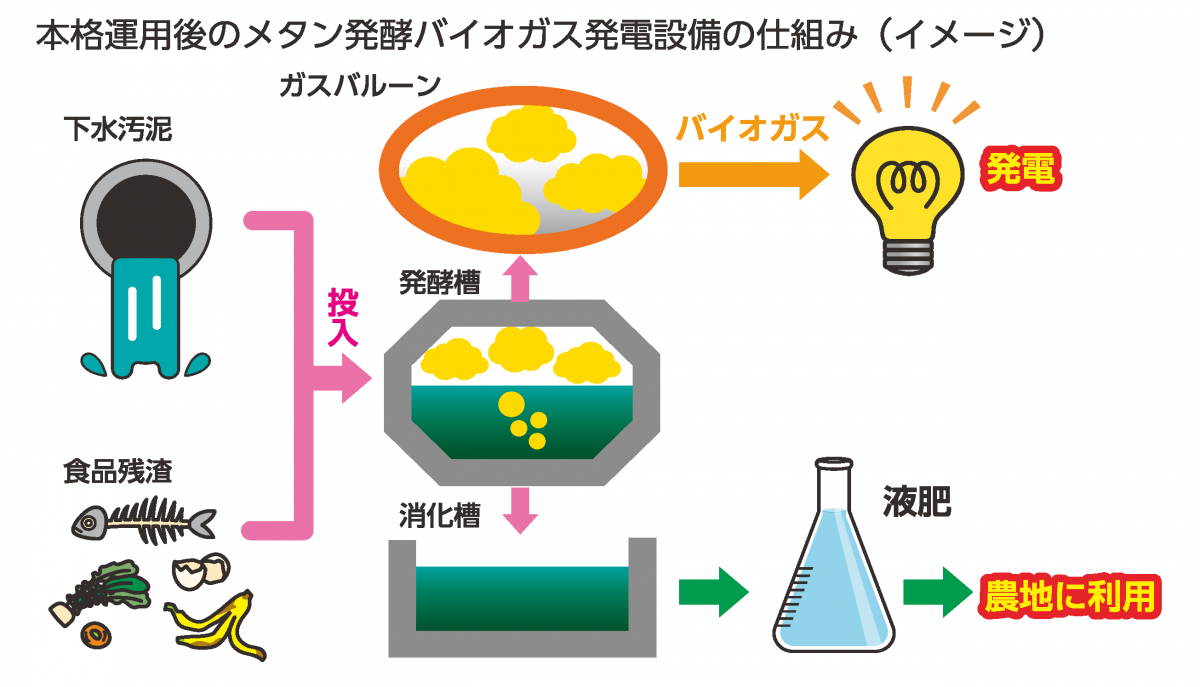

脱炭素推進のバイオガス発電運用見据え── 設備が生む液肥で実験 市内民間企業が実施 農業に有効か年度内検証

令和7年9月21日付 1面

環境省の脱炭素先行地域に選定されている陸前高田市で、食品残さなどの生ごみや汚泥を活用する「メタン発酵バイオガス発電設備」の導入を見据えた実証実験が行われている。原料をメタン発酵させて発電する際に残る消化液が、農業の液肥(液体肥料)として有効か検証するもの。市がまとめた先行地域計画の共同提案者の民間企業が本年度末まで実施しており、ごみの資源化による処理費削減などが期待できる脱炭素事業の試金石としたい考えだ。(高橋 信)

生ごみ、汚泥原料に

仮設の設備で消化液を生成

実証実験を行っているのは、木質バイオマス利用促進やバイオガス発電を事業の柱とする同市の㈱Re─EARTH(リアース、長谷川順一代表取締役)。気仙町のワタミオーガニックランド内に仮設の設備を整備し、7月から稼働させている。

原料の生ごみは高田町の学校給食センターや一部事業者から、脱水汚泥は気仙町の陸前高田浄化センターから回収。破砕機に投入し、発酵槽の約50度の熱でメタン発酵させ、バイオガスと消化液を生む仕組みとなっている。

消化液は1日最大130㍑生成可能。液肥として活用できるか確かめるため、市内3カ所のほ場に散布することとし、19日、1カ所目として横田町の農業・小金山忍さん(42)のピーマン畑に、約300㍑の消化液をまいた。

横田町の畑に散布

作業を見守った小金山さんは「あらゆるコストが値上がりしており、肥料の値段も高騰している。消化液はコスト削減、資源循環につながる。散布時の使いやすさなどがクリアできれば良い取り組みだと思う」とうなずいた。

リアース出資企業の地域電力会社、陸前高田しみんエネルギー㈱社員で実証実験を主担当している村上真さん(33)は、「初めての散布作業となったが、スムーズに進められた。定期的に育ち具合をチェックしていく。市民や農家などの協力をいただきながら、脱炭素に向けて丁寧に実験に当たりたい」と話した。

実験は、農林水産省の補助金を活用して年度末まで実施。今後は協力農家のほ場だけでなく、市管理の芝生などにも散布する。消化液の成分分析、生育調査を行い、農業者ら向けに実験結果の説明会も開く予定。

本設の発電設備は、仮設の生成能力を大幅に上回る規模を想定。現計画上は市内に令和8年度までに整備し、9年度からの運用を目指す。生み出した電力は発電設備で自家消費し、余剰分の活用法は今後決める。

食品残さなどの生ごみは各家庭から集める見通しで、リアースや市は他自治体の先進事例を参考に、回収法を検討する。

本県沿岸南部のごみ処理施設「岩手沿岸南部クリーンセンター」(釜石市)に運搬している陸前高田市分のごみ量は、令和6年度で3899㌧、同センターを運営する岩手沿岸南部広域環境組合の市負担金は同年度2億2559万円。バイオガス発電が本格運用され、家庭などからの生ごみが資源として再利用されれば、負担金の削減にもつながる。

市は昨年9月、全国の100カ所ほどが選定される脱炭素先行地域に選ばれ、本年度から共同提案者の民間企業・団体とともに、再生可能エネルギー普及などの取り組みを本格展開している。

市脱炭素推進室の松木翔脱炭素推進係長は「脱炭素を通じ、地域の課題解決、経済活性化にもつなげていきたい。市民や企業、団体とともに推進できるよう事業の周知なども図っていく」と見据える。