所有者の希望面積784㌶に 大規模林野火災に伴う森林災害復旧事業 意向調査回答の53%、適否判断へ

令和7年11月19日付 1面

大船渡市大規模林野火災に伴う第3回市林地再生対策協議会(委員7人、会長・山岸健悦郎市農林水産部長)は18日、市役所で開かれた。被災森林所有者に実施した森林災害復旧事業意向調査の結果が示され、調査対象面積のうち回答した53.3%に当たる783.74㌶で同事業を活用しての伐採、再造林希望が明らかになった。市は災害査定に向け、適否判断や事業計画量の算定に向けた確認作業を進めており、森林所有者には来年3月末までに事業の適否などを示した通知文書を送付する。(佐藤 壮)

意向調査の結果などを確認した林地再生対策協議会

協議会は8月8日以来の開催。委員は市や県、林野庁、県森林組合連合会、気仙地方森林組合の各関係者で構成し、この日は環境省や国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターなどからのオブザーバー参加や代理者も含め11人が出席した。議事は非公開で進められた。

配布資料や終了後の説明によると、被災森林の約50%に当たる約1700㌶の人工林から、条件に沿って事業適用区域を絞り込む。天然林は、天然更新による自然復旧を基本とする。

県が進める被害調査で「大(高さ2㍍以上の焼損)」「激(立木の全体・大部分が焼損)」の判定となり、居住地や大船渡湾、漁場、ダムなどの重要インフラといった保全対象を勘案しながら選定。面的な整備を重視し、5㌶以上のまとまった区域(複数の森林所有者であっても可)のうち、所有者の復旧意向を確認したうえで、森林災害復旧事業を導入する。

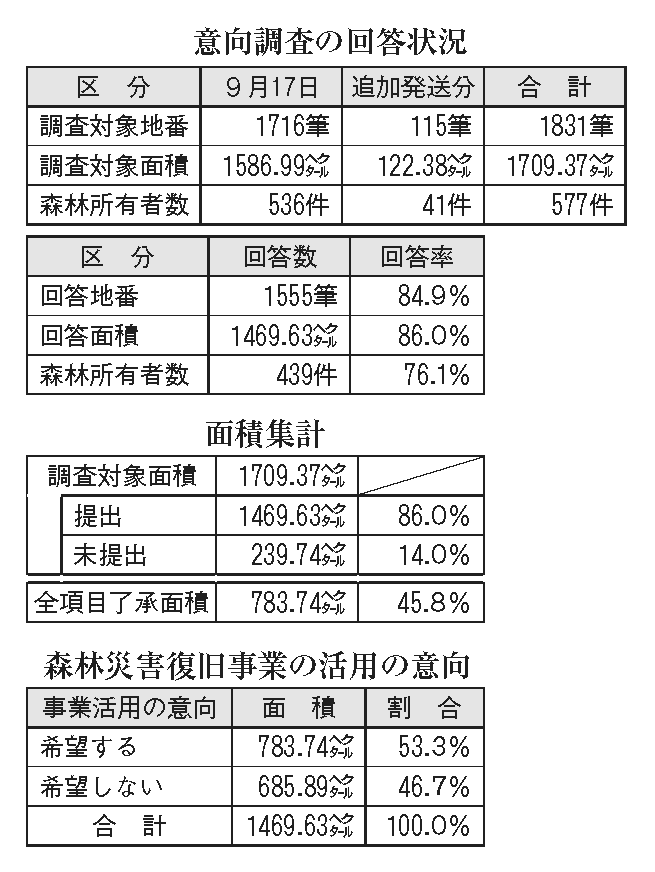

市は9~10月に意向調査を実施。調査対象は1831筆で、面積は1709・37㌶、森林所有者数は577件。回答数は地番では1555筆(回答率84・9%)、面積は1469・63㌶(同86%)、所有者数は439件(同76・1%)だった。

森林災害復旧事業を「希望する」と回答したのは、813筆(52・3%)で、面積は783・74㌶(53・3%)となった。「希望する」と回答した全てで、造林後の森林管理や森林保険の加入に同意した。

事業を「希望しない」としたうち、理由(複数回答可)を尋ねたところ、回答した733件のうち「今後の管理が困難」が8割超の635件を占めた。「被害木の売却のみを進める」は20件だった。

自由記載欄(「希望する」の回答含む)では「所有者が高齢で管理困難」「後継者不在」「遠方のため管理困難」「収益が見込めない」「制度が複雑」「補助金内容に納得できていない」といったコメントに加え、自治体への寄付希望や自然林に戻したいとの意向も見られた。

市は意向を踏まえ、図面や現地を照らし合わせながら復旧事業の計画量算定に向けた確認作業を進めている。立木の有無や面的な整備の可否、境界問題点、木材搬出、作業道開設の必要性も確認する。「希望する」と回答しても、事業を実施できない被災森林が出ることも想定される。

事業に関する災害査定後、対象の適否について所有者には書面による通知を行う方針。来年3月末までに送付する。森林整備事業などに関する所有者の問い合わせには随時応じ、事業内容や予定、費用負担などを説明する。

大規模林野火災に伴う被災森林面積は3370㌶で、被害額は59億3900万円。復旧事業に関する計画概要書を年内に国に提出し、災害査定後、最終的な計画量・事業費が算定される。査定の時期は、現在調整中。

森林災害復旧事業では、被害木の伐採と整理作業(地ごしらえ)に加え、植樹、シカ防護網の設置などを行う。5㌶以上のまとまった整備区域を選定するが、複数の森林所有者でも可とする。

市と協定を締結し、植栽後、森林保険に10年間の加入が要件。森林所有者や管理者には、下刈り(除草)や除伐、間伐などによる管理も求める。伐採や植栽に対する所有者の負担はないが、森林保険の保険料や除草作業以降の管理費用などが発生する。

現段階の事業計画では、被害木等の整理を令和7~9年度、跡地造林を8~10年度に行う。どのくらいの面積で実際に事業が進められるかは現段階では不透明だが、地元事業者が対応できる作業は、1年間で50㌶程度とされる。所有者の希望に応えるには県内外からの事業体確保や、国などによる事業期間延長の必要性が浮かび上がる。

協議会終了後、山岸会長は「もう少し『希望する』が多ければ良かったとは思うが、半分より少し上回る予想とだいたい同じ割合となった。国には、災害復旧期間の延長を求めているが明確な回答はいただいておらず、引き続き要望し、担当の林野庁とも相談したい。災害復旧にあたっては、気仙管外の事業体の応援もいただくように取り組む」と語った。

次回の協議会は来年2月以降に計画。災害査定の状況や、森林に関する復旧計画を協議する。